Le 4 mars 1989, François Mitterrand inaugurait la pyramide du Louvre. Trente ans plus tard, Jean-René Gaborit, alors conservateur général, responsable du département des sculptures, se souvient du projet lancé par le président dès son élection, en 1981.

Jean-René Gaborit, archiviste paléographe, faisait partie de l’équipe des chefs de département que Pierre Quoniam, ancien directeur du musée du Louvre (1972-1978), avait réunie pour préparer le redéploiement des collections. Fort de son expérience à Orsay, Michel Laclotte, alors à la tête du département des peintures, s’était rapidement imposé comme son principal animateur (1987-1995). À l’occasion du 30 e anniversaire de l’ouverture de cette architecture de verre, le spécialiste de la statuaire italienne évoque ce chantier «colossal» qui a transfiguré le musée hérité de la Révolution française.

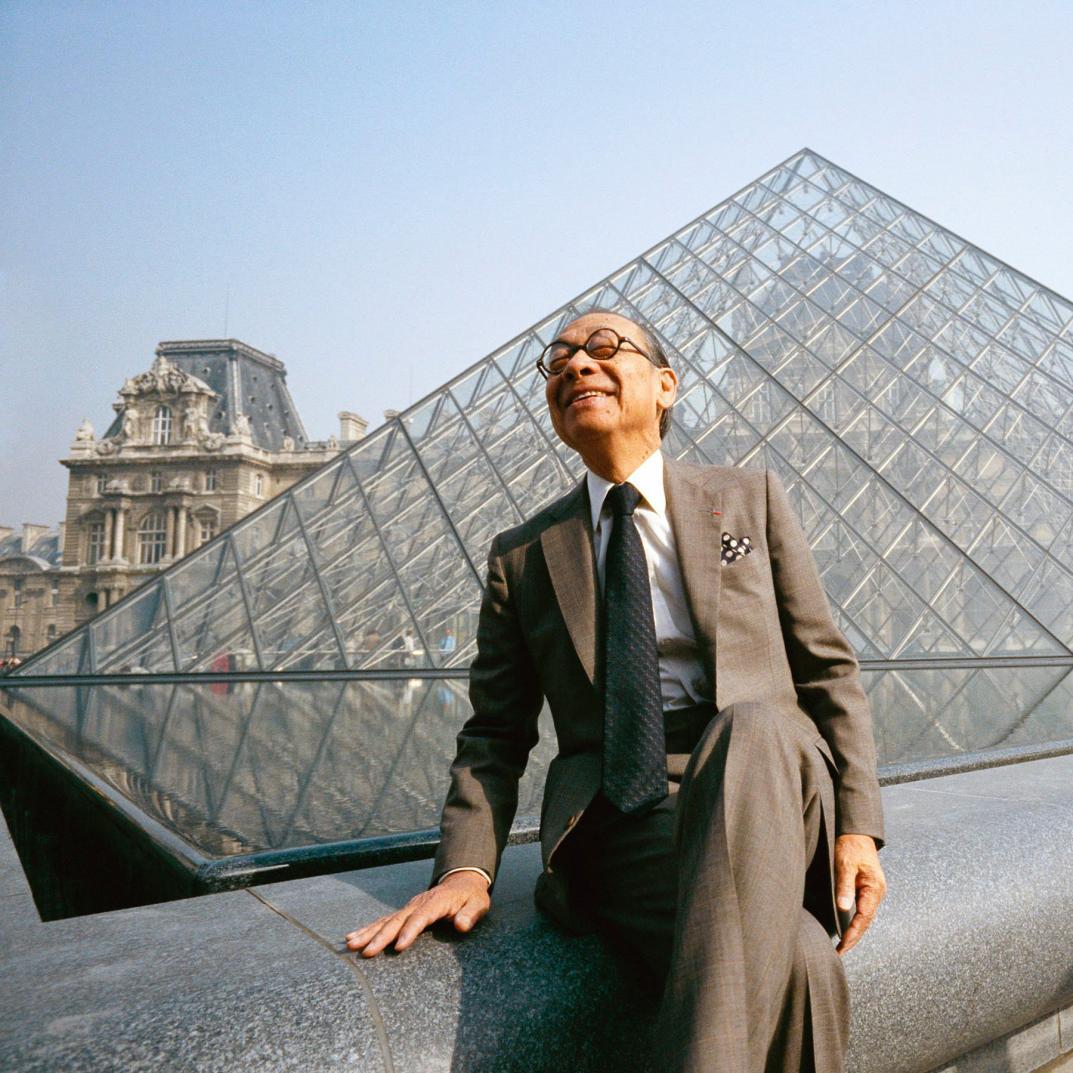

La pyramide du Louvre. © Musée du Louvre/Olivier Ouadah

Comment I.M. Pei a-t-il été choisi ? Tout s’est fait selon la volonté de François Mitterrand. Ce fut son choix, et un choix très personnel. L’architecte était venu visiter le Louvre trois fois, mais dans le plus grand secret. Le président suivait régulièrement les avancées des travaux et s’est rendu plusieurs fois sur le chantier. Ce choix ne faisait pas l’unanimité, loin de là… Certains auraient voulu un concours interne réservé, pourquoi pas, aux architectes en chef des monuments historiques. À la rigueur, quelques-uns auraient admis la création d’un espace en sous-sol, mais sans que rien ne dépasse le niveau du dallage de la cour Napoléon. À l’époque,…

com.dsi.gazette.Article : 6249

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.