Les nombreux événements consacrés aux artistes africains en 2017 témoignent d’une scène en ébullition. Au-delà de l’effet de mode, on semble assister à la mise en place d’un écosystème pérenne.

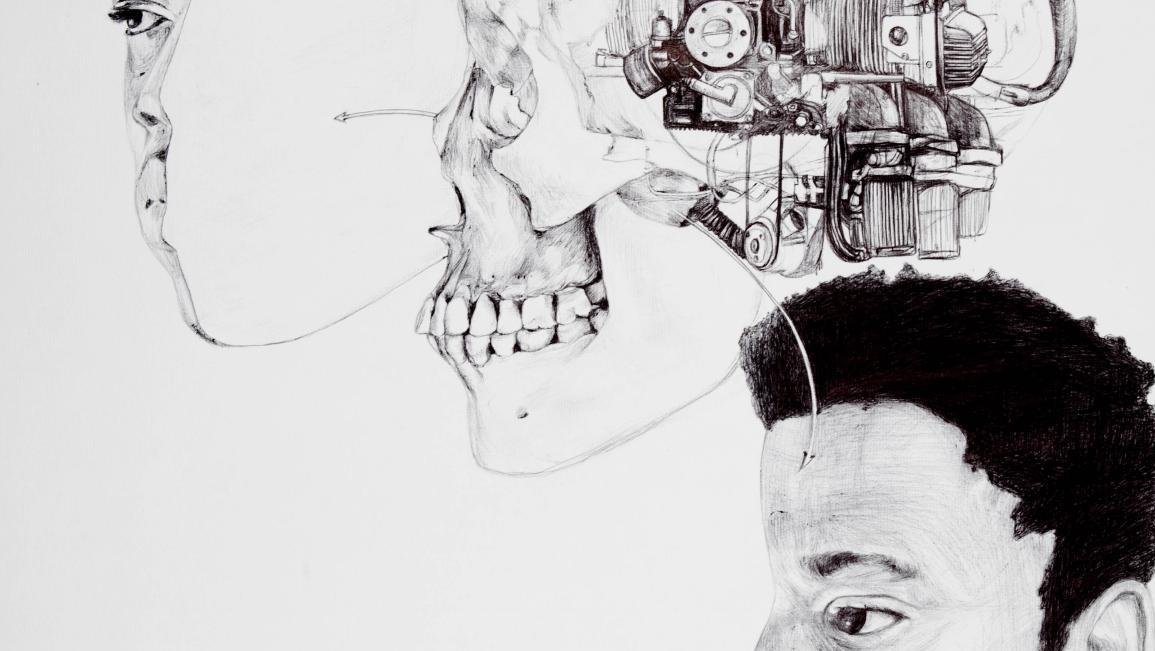

Marius Dansou (né en 1984), Dissections, stylo à encre sur papier Ingres, 65 x 50 cm.

PHOTO GALERIE VALLOIS

Le marché de l’art serait-il cet ogre que l’on décrit, avide de nouveautés ? Et si oui, l’art contemporain africain serait-il sa nouvelle proie, exhibée aux quatre coins de la planète comme un «trophée-découverte» ? Cette année voit s’emballer l’actualité autour de ce territoire artistique, mis à l’honneur tant dans les institutions que dans les foires ou les ventes aux enchères. Pascale Revert-Wheeler, de la galerie 50 Golborne, à Londres, résume parfaitement la situation : «Ce secteur a gagné en visibilité ces dernières années grâce à l’émergence de plates-formes spécialisées comme 1:54 à Londres (2013) et à New York (2015) ou AKAA à Paris (2016), ainsi qu’aux focus sur l’Afrique dans des foires de renom telles que l’Armory Show à New York (2016) ou Art Paris (2017).» À cela, ajoutons une série d’expositions qui ont bénéficié d’un succès médiatique «Beauté Congo (1926-2015)» à la fondation Cartier (2015) et «Art/Afrique, le nouvel atelier», avec la collection de Jean Pigozzi, à la fondation Vuitton (2017), toutes deux orchestrées par André Magnin, «Afriques Capitales» à la Villette par Simon Ndjami et le soutien de critiques et de commissaires à des événements majeurs en Afrique tels que la Biennale de Dakar, les Rencontres de Bamako ou Art x Lagos. «Cela a attiré un public de collectionneurs et d’amateurs curieux et intéressés», poursuit Pascale Revert-Wheeler. Mais il est…

com.dsi.gazette.Article : 7698

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.