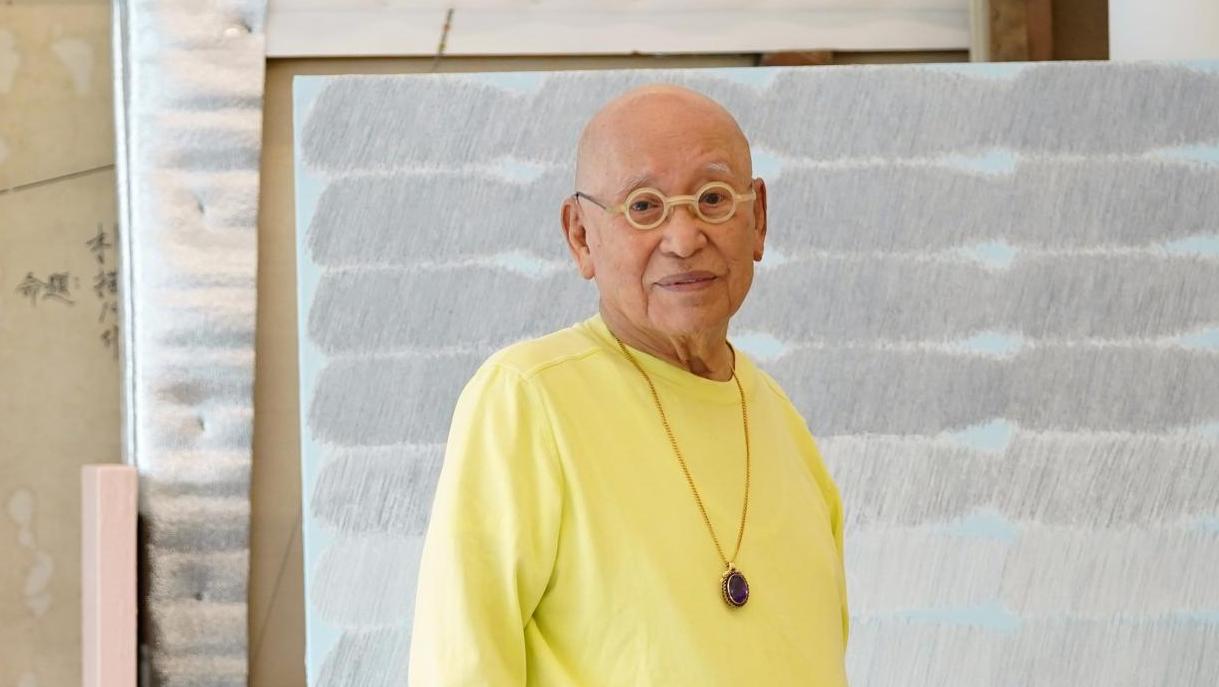

À 92 ans, il travaille encore chaque jour. Dans son atelier de Séoul, cette figure historique de la scène contemporaine coréenne n’a de cesse de faire de la couleur, du geste et du crayon des instruments pour « guérir l’âme ».

Dans le quartier calme de Yeonhuidong, situé dans la partie ouest de Séoul, le pionnier du mouvement coréen Dansaekhwa – «une seule couleur» ou «monochrome» – vit et travaille dans un bâtiment à la ligne épurée, conçu sur trois niveaux par l’architecte contemporain Cho Byoung-soo. Si le dernier étage accueille ses appartements et ceux d’une partie de sa famille, le rez-de-chaussée abrite les bureaux de sa structure créée en 2019, la GIZI Foundation, où un petit espace est dédié aux talents émergents. «Afin de préserver l’intimité de l’artiste, explique la directrice Yoojin Lee, celle-ci n’est accessible au public que deux fois par semaine, sur réservation.» Au premier étage ouvrant sur un jardin zen, devant lequel sont alignées de délicates jarres-lunes, une galerie d’exposition présente quelques-unes de ses œuvres récentes. Réalisées sur «hanji», le papier de mûrier traditionnel coréen, leurs couleurs rouge écarlate, rose, bleu turquoise et jaune citron semblent littéralement jaillir des murs. Au deuxième, l’atelier baigné de lumière naturelle se déploie sur 250 mètres carrés. Au fond dévolu à l’archivage, une bibliothèque pleine d’ouvrages d’art, de catalogues, lettres, articles de presse…

com.dsi.gazette.Article : 42534

Ce contenu est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.