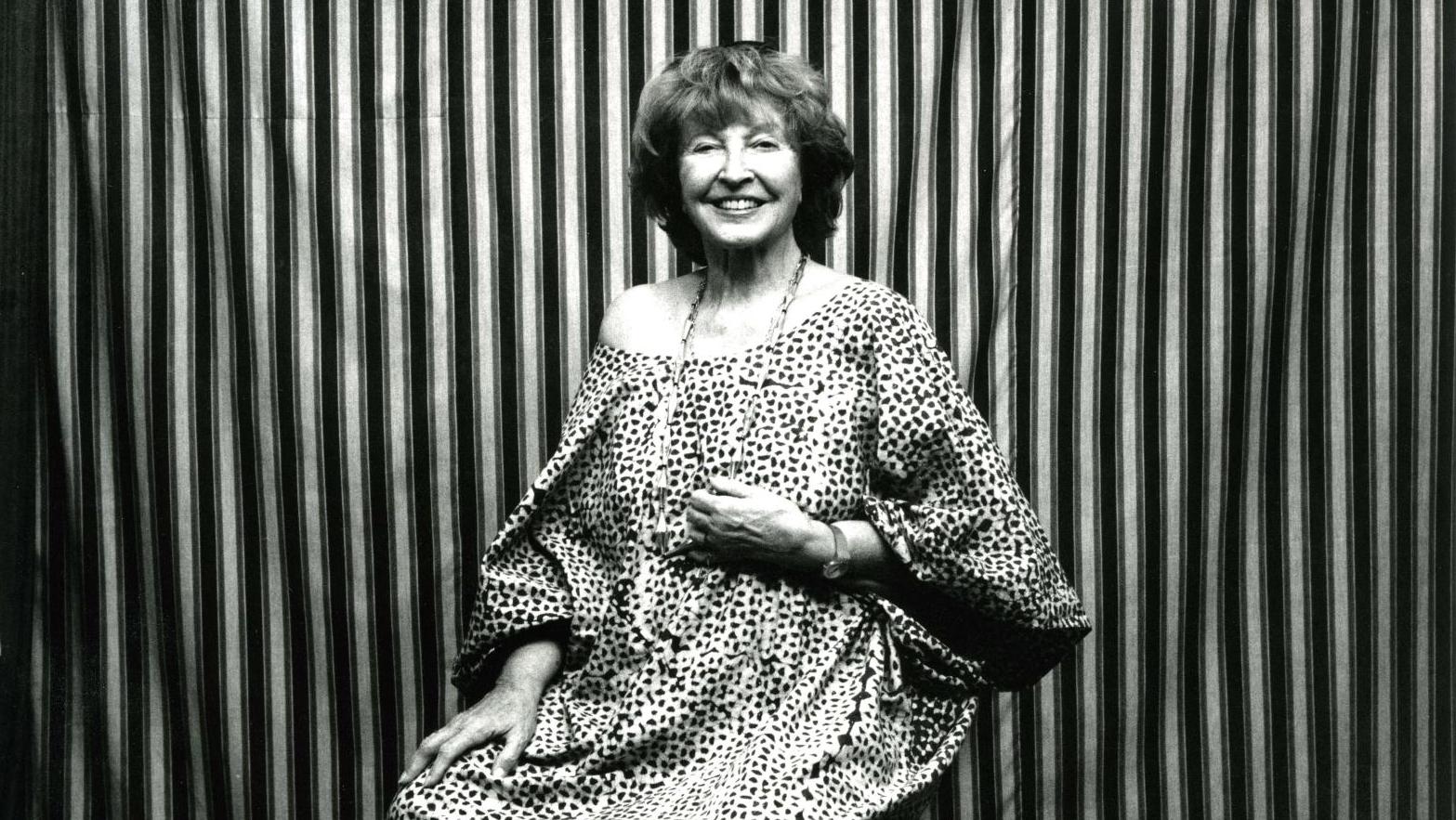

La prochaine Biennale Paris rendra hommage aux Barbier-Mueller collectionneurs. On la sait «fille de» et «épouse de», mais Monique Barbier-Mueller a su l’être avec bonheur et indépendance. Portrait d’une femme de l’art.

C’est aux Deux Magots, endroit qu’elle adore et où son père, le grand collectionneur suisse Josef Mueller, l’emmenait enfant, que Monique se confie à bâtons rompus. Née à Soleure en 1929, la petite fille voit ses parents divorcer alors qu’elle n’a que 7 ans. «Mon père a décidé de venir vivre à Paris et je l’ai suivi. C’était en 1936. Nous y sommes restés jusqu’en 1942, quand mon père malade a dû retourner en Suisse. À Paris, nous habitions une maison au 83, boulevard du Montparnasse, aujourd’hui disparue et remplacée par un cinéma de quartier. Un endroit merveilleux. Je me souviens du grand bananier au fond de la cour et aussi de Nicolas de Staël, que je croisais avec son chien berger allemand qui me faisait un peu peur. L’atelier de mon père était extraordinaire, une vraie caverne d’Ali Baba ! J’étais fascinée par ses piles de livres qui montaient jusqu’au plafond sans jamais s’écrouler, et puis par l’accumulation d’objets, de tableaux… Ambroise Vollard nous rendait visite, mon père avait acheté chez lui son premier Cézanne , à 20 ans, le portrait du jardinier Vallier. Je me suis toujours demandée comment cet homme né dans cette petite ville, Soleure, qui aujourd’hui ne compte pas plus de 16 000 habitants,…

com.dsi.gazette.Article : 7467

Ce contenu est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.