Un colloque consacré aux acquisitions du musée à la période du IIIe Reich illustre les avancées et les difficultés d’un exercice qui désoriente plus d’un conservateur.

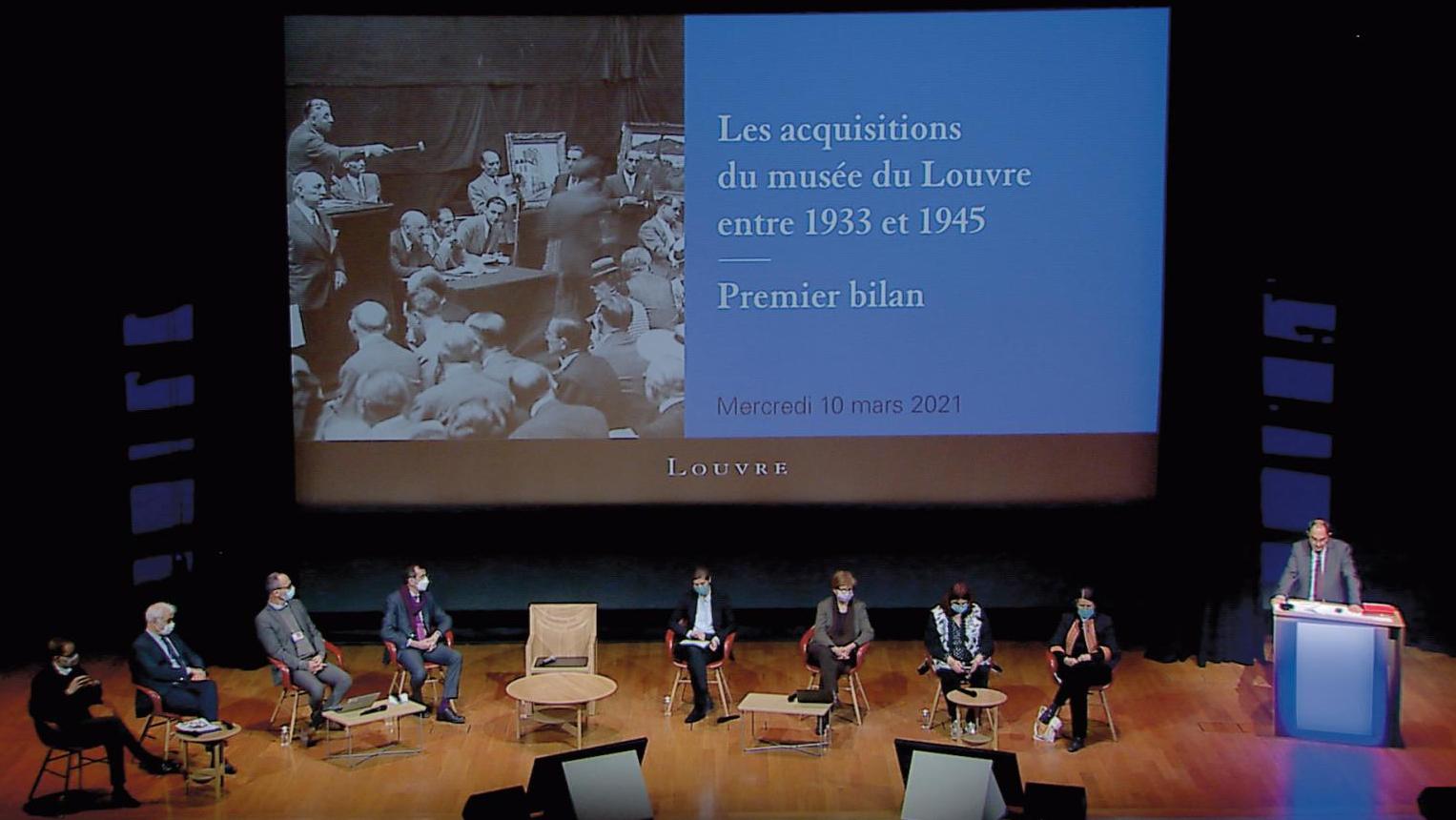

Jean-Luc Martinez, au pupitre, lance le colloque.

La recherche de provenance constitue pour les musées « un thème essentiel », a proclamé Jean-Luc Martinez, le 10 mars, lors d’un colloque à l’auditorium du Louvre sur les acquisitions de 1933 à 1945. À cette occasion, il a annoncé avec Alexandre Giquello, président de Drouot Patrimoine, la signature d’une convention ouvrant les archives de l’hôtel des ventes aux chercheurs du musée (voir l'article Drouot et le Louvre partenaires dans la recherche de provenance de la Gazette n° 11, page 20). Ce tour de table était l’occasion pour les huit départements de faire un point d’étape sur leurs travaux en cours. À l’évidence, au moment du bilan de son mandat, il s’agissait pour Jean-Luc Martinez de les inciter à s’engager dans un processus qu’ils n’ont pas tous accueilli avec un enthousiasme débordant. La France est constamment accusée de traîner des pieds dans les restitutions. Le Louvre ouvre-t-il la voie à un nouveau chapitre ? Il est en tout cas le seul à avoir entrepris de mettre en ligne, fin mars, l’ensemble de ses collections. Les historiques restent encore succincts et les cas problématiques d’œuvres acquises depuis 1933 ne sont pas signalés comme tels. Mais Jean-Luc Martinez, qui souligne l’effort considérable déjà accompli, considère qu’ils « pourront parfaitement…

com.dsi.gazette.Article : 22767

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.