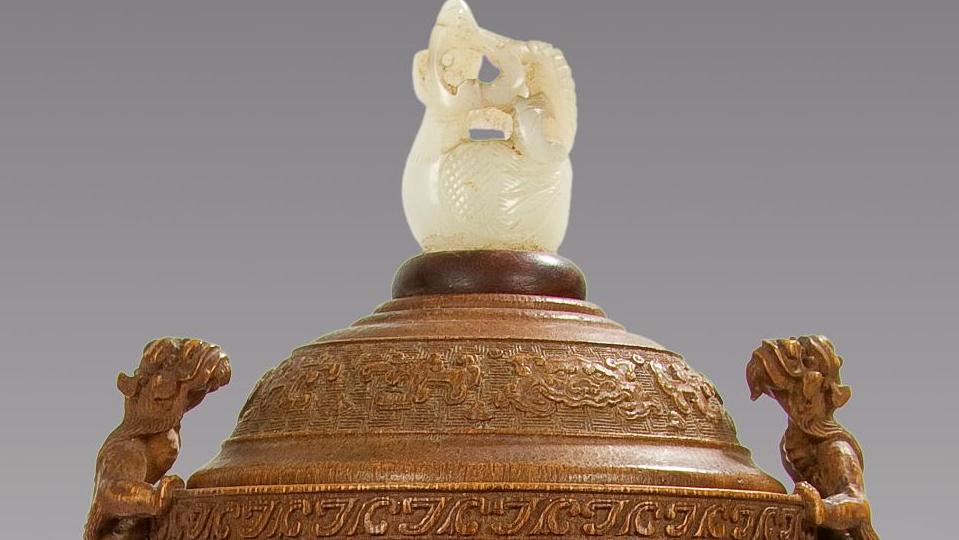

Ses effluves se répandent dans les nuages sacrés de l’empire chinois, entraînant à leur suite la fabrication de nombreux objets joignant à l’utile une forte symbolique. Et des enchères parfumées.

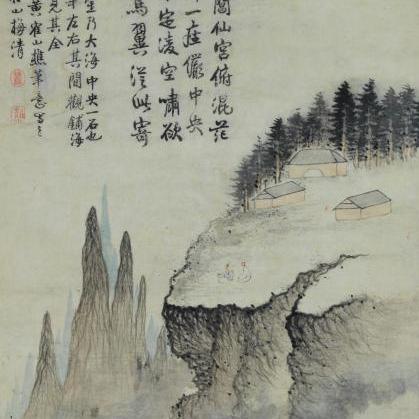

Profitons de l’exposition au musée Cernuschi, relatant l’histoire d’une fragrance indissociable de celle de l’Empire chinois, pour partir sur la voie des objets indispensables au culte de l’encens, où l’on découvre qu’ils ont traversé les siècles et les dynasties sans que jamais leur nuage odorant ne perde de leur intensité. De fait et le propos du parcours muséal est très clair à ce sujet , l’encens dont les parfums variés se répandent dans les différentes salles grâce à un ingénieux système de bornes olfactives permet d’aborder les plus brillantes créations artistiques de la civilisation chinoise, et ce à travers une grande variété de médiums.

1115 On a pu dater vers cette année-là le Xiangpu , soit le plus ancien traité des parfums, écrit par Hong Chu.

La route de l’encens La myrrhe et l’encens constituent deux des offrandes des Rois mages, au même titre que l’or ; c’est peu de dire leur préciosité sous l’Antiquité, le christianisme ne faisant ensuite que perpétuer une tradition remontant à l’Ancien Testament. Tous deux sont des sécrétions résineuses d’arbustes poussant presque exclusivement dans le sud de la péninsule arabique, et tous deux ont vu leur senteur exhaler dans le vaste monde. Depuis l’Égypte la reine Hatchepsout organisa une grande expédition pour s’en procurer, comme en témoigne une scène sur l’un des murs de son temple de Deir el-Bahari et Babylone, en passant par les temples de Baal et de Yahvé les dieux sont friands de ces fumées…

com.dsi.gazette.Article : 4172

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.