À l’Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes, une rare collection de boîtes médicinales permet d’entrer dans le monde fascinant des remèdes à l’époque de Molière. Elle est présentée dans son écrin d’origine, datant du XVIIIe siècle.

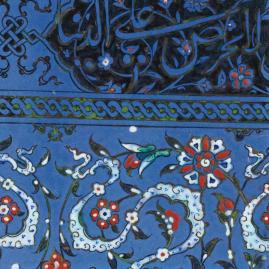

Exilée pendant quatre ans hors de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, dont le bâtiment était fermé pour préparer l’installation, en son sein, de la Cité du vitrail (voir l'article Ouverture de la Cité du vitrail à Troyes de la Gazette n° 45 du 16 décembre 2022, page 174), l’exceptionnelle collection de boîtes médicinales en bois a retrouvé sa place dans la grande salle de l’apothicairerie de l’ancien hôpital, musée désormais accessible par le hall d’accueil commun avec la cité. Soigneusement dépoussiérées, les 319 boîtes aux décors polychromes ont été reposées, dans l’ordre, sur les six dernières étagères des boiseries, restaurées pour l’occasion. Sur celles du bas, défile une collection plus classique de majoliques, d’albarelli, de piluliers des XVI e et XVII e siècles, et quelque trois cents pots en faïence rustique de style Nevers du XVIII e , dont beaucoup de chevrettes, ces récipients dont le bec ressemble à la corne d’un chevreuil, que seuls les apothicaires étaient autorisés à utiliser. Comme les boiseries patinées et la grande échelle de bois, qui permettait aux apothicaires d’aller chercher les remèdes les plus haut perchés, la collection de boîtes en bois de Troyes est contemporaine…

com.dsi.gazette.Article : 42147

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.