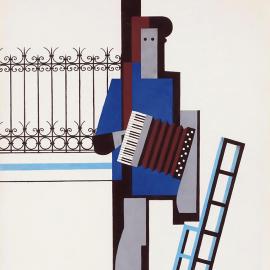

Femme de lettres et peintre, Hélène d’Œttingen, aristocrate russe, est d’autant plus énigmatique qu’elle signait ses œuvres sous trois pseudonymes masculins. Un galeriste parisien la replace dans le contexte artistique bouillonnant de Montparnasse à la Belle Époque.

Les « autrices » et « écrivaines » n’étaient pas encore nées : une femme douée devait parfois se faire passer pour un homme. À la Belle Époque, la baronne Hélène d’Œttingen, ne se refusant rien, prit trois pseudonymes : elle signait ses tableaux François Angiboult, ses romans et essais Roch Grey, et choisit le nom Léonard Pieux pour ses poèmes. Avouons-le, nous avons découvert l’existence de cette artiste en 2007, à l’occasion d’une vente aux enchères chez Artcurial, qui dispersait la collection de Haba et son fils Roussot, dont on ignorait tout. Même Benoit Sapiro, dont la galerie Le Minotaure, à Paris, défend avec ferveur, depuis deux décennies, les plasticiens de Russie et d’Europe centrale, ne connaissait pas cette baronne. Intrigué par la mystérieuse aristocrate, le galeriste se mit aussitôt à enquêter, plongea dans ses écrits, se rapprocha de ses ayants droit, lesquels, justement, souhaitaient la faire valoir. Avec eux, le marchand mit au point une donation destinée au Centre Pompidou, orchestra une rétrospective au musée Pouchkine à Moscou. Il y a quelques mois, il montait une exposition, « Les Cercles de la baronne », dont le catalogue est aujourd’hui diffusé en librairie par In Fine. Autour de notre héroïne, il réunit Frantisek Kupka, Léopold…

com.dsi.gazette.Article : 44017

Ce contenu est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.