C’est l’un des artistes français les plus populaires, recherchés des collectionneurs du monde entier, mais il est aussi le plus contesté, méprisé, voire haï, par la critique et les institutions. Deux expositions parisiennes relancent le débat.

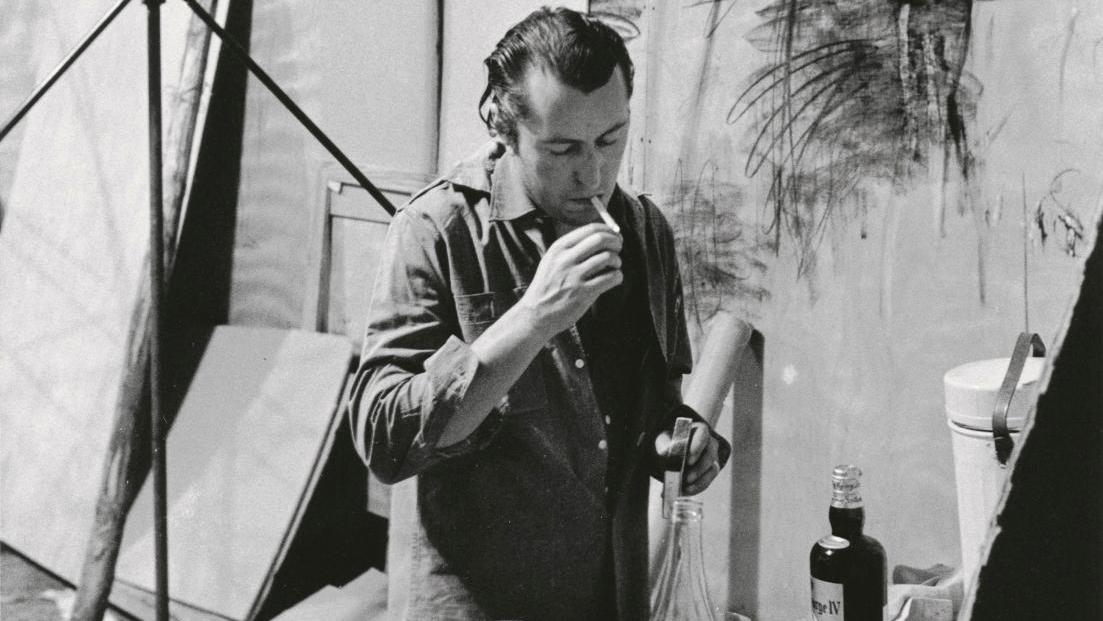

L’une, au musée d’Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP), déroule les six décennies de sa carrière. L’autre, de caractère intimiste, au musée de Montmartre, rappelle que c’est ici, dans le quartier, que sa carrière fulgurante a démarré. En 1945, après la mort de sa mère, l’adolescent se réfugie pour peindre dans l’appartement des Batignolles. Sur ses toiles : des nus décharnés, des intérieurs misérables. Le réalisme désespéré de ses compositions enflamme l’après-guerre existentialiste. Leur graphisme acéré devient sa signature. En 1948, le prodige, âgé de 19 ans, reçoit le Prix de la critique. Une enquête réalisée en 1955, par la revue Connaissance des Arts , confirme son succès. Bernard Buffet arrive en tête du palmarès des dix meilleurs artistes de l’époque. Deux rencontres scelleront son destin : l’une avec le marchand Maurice Garnier, l’autre avec Pierre Bergé, jeune écrivain. Il partagera la vie du second, son mentor durant huit ans. Avec le premier, il développera une collaboration exclusive. Le marchand n’a pas seulement accompagné son succès commercial. Il a aussi collectionné ses œuvres, persuadé qu’un jour la France consacrerait un musée à son protégé. Malgré l’échec de plusieurs projets, il a créé en 2009, un fonds de dotation qui possède à présent…

com.dsi.gazette.Article : 12663

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.