Lieu hybride, l’institut Giacometti, qui ouvre ses portes l’été prochain, explorera les avant-gardes en conjuguant expositions, recherches et éditions. Une nouvelle génération de société savante, conduite par Catherine Grenier.

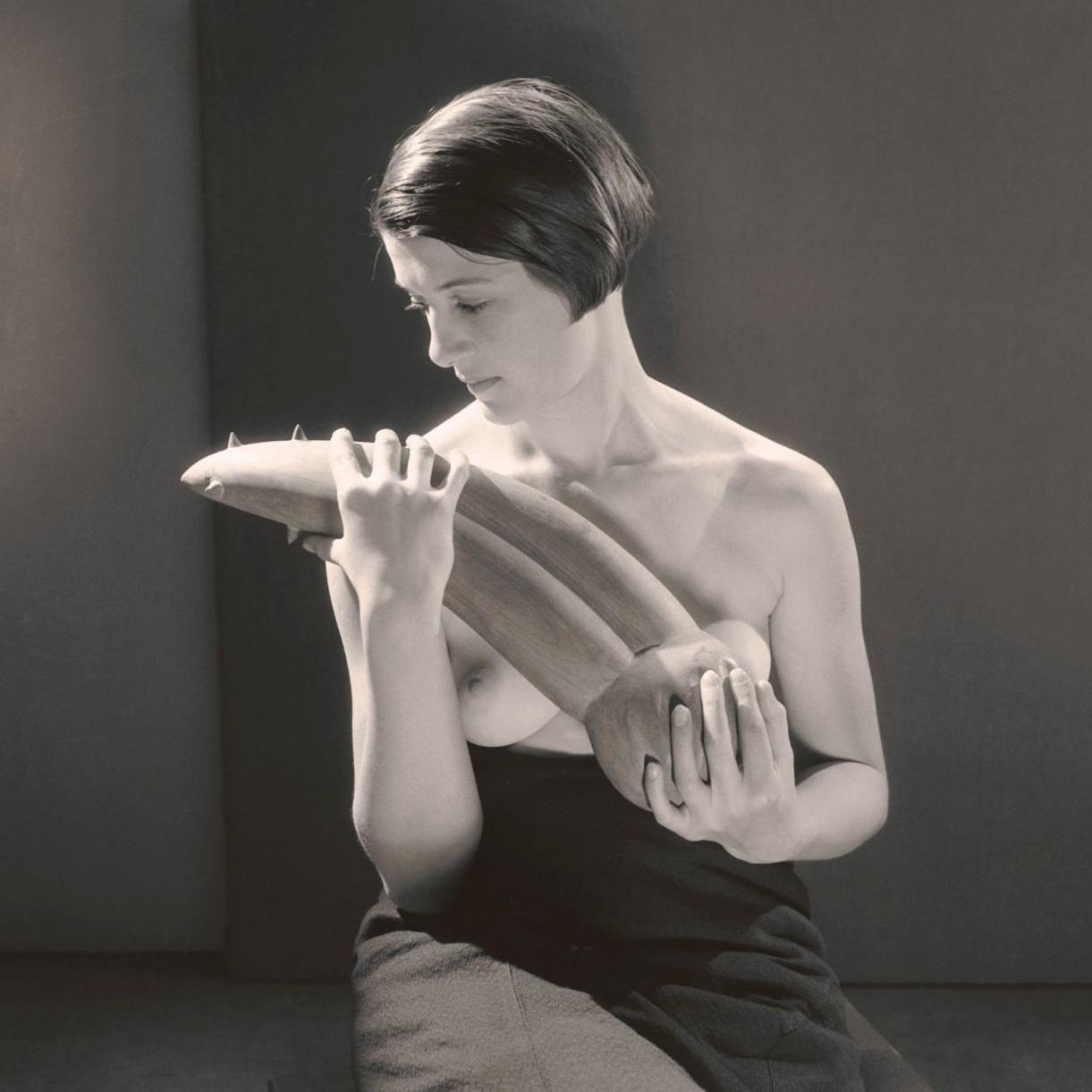

Pousser les portes du mystère, révéler l’inconnu, approcher au plus près la personnalité et l’œuvre d’un artiste en gardant la légende à distance, sont l’apanage des historiens de l’art. À la tête de la fondation Annette et Alberto Giacometti, Catherine Grenier s’y emploie ardemment. Déployant un impressionnant programme d’expositions internationales, l’ancienne directrice-adjointe du musée d’Art moderne vient de publier, aux éditions Flammarion, une biographie dévoilant du peintre, du sculpteur et de l’homme nombre de réalités méconnues, puisées aux archives de la fondation, jusqu’alors inexplorées. Le 20 juin prochain, la conservatrice et son équipe écriront un nouveau chapitre de l’histoire de l’artiste suisse, en inaugurant l’institut Giacometti, espace dévolu à la connaissance du maître et de son temps. Ni musée ni galerie, l’établissement recevra ses visiteurs sur rendez-vous, pour une découverte privilégiée et intimiste des œuvres du sculpteur. Centre d’étude et de recherche, ce nouvel établissement aura pour mission de stimuler les échanges de spécialistes de tous horizons et leurs travaux sur la période moderne (1910-1960). Ses publications, regroupées dans la collection «l’école des modernités», auront une vocation pédagogique. De ce nouveau concept, Catherine Grenier commente la genèse et l’ambition.

Fragment du mur de l’atelier…

com.dsi.gazette.Article : 4718

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.