Créateurs de lumière, ils perpétuent et réinventent un savoir-faire millénaire, tout en poursuivant leur mission de transmission. Portrait d’une profession confrontée à une multitude de défis techniques et artistiques.

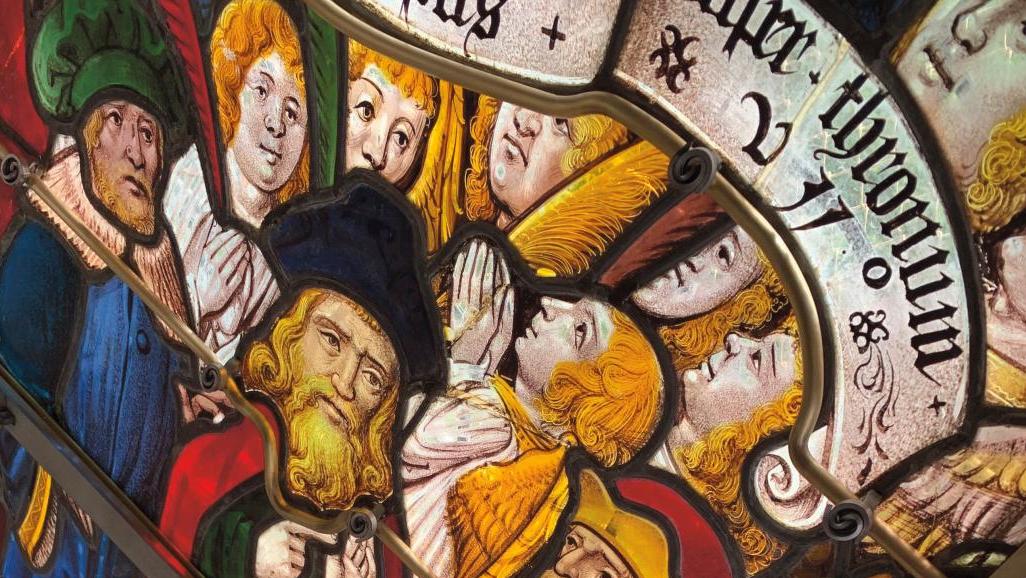

La France, pays de cathédrales, possède la plus vaste superficie de vitraux au monde – dont les plus anciens remontent au Moyen Âge – , soit 90 000 mètres carrés selon l’Institut national des métiers d’art. À ce patrimoine religieux exceptionnel s’ajoute celui d’édifices civils, immeubles, banques ou grands magasins, qui, au début du XX e siècle, se sont parés de décors art nouveau ou art déco : d’où l’importance de l’activité de restauration. Pour veiller sur leur destin, on recense 450 entreprises. Ce chiffre recouvre toutefois des réalités contrastées. La plupart d’entre elles n’emploient que deux ou trois salariés, une vingtaine au maximum pour les plus grandes. Leur niveau de qualification est par ailleurs inégal, aucun diplôme n’étant requis pour ouvrir un atelier. En définitive, indique le ministère de la Culture, seuls une quinzaine sont qualifiés pour intervenir sur des vitraux anciens. Et ils font des merveilles. Chaque entreprise a son histoire. Celle des ateliers Duchemin, à Paris, compte six générations. Ils sont aujourd’hui dirigés par deux sœurs, Marie et Charlotte Rousvoal, qui n’imaginaient pas succéder à leurs parents : la première était éprise de théâtre, la seconde préférait le stylisme.…

com.dsi.gazette.Article : 41890

Ce contenu est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.