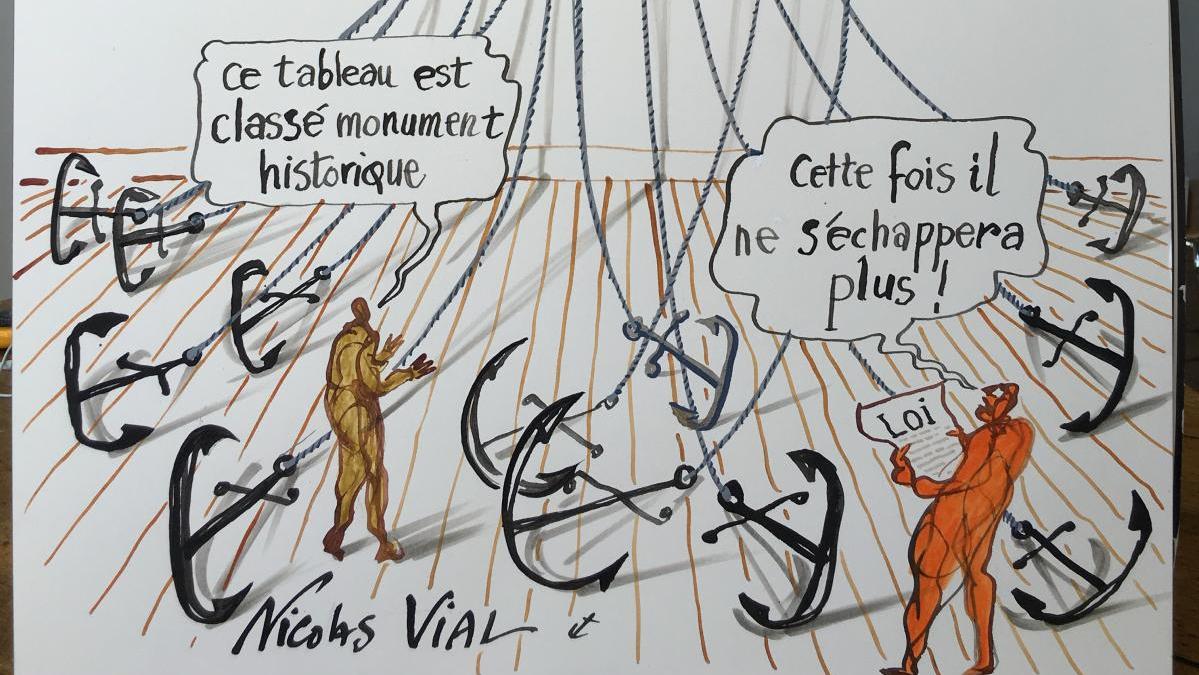

Si l’expression «monument historique» désigne communément un bien immobilier, les objets d’art ou de collection peuvent également bénéficier de cette protection. Revue des conséquences.

À compter de la période révolutionnaire s’est développée une conscience de l’existence d’un patrimoine français. Les actes de vandalisme, les confiscations d’édifices suivies de démolition ou de reconversion , ont fait émerger une volonté de protection des biens culturels. Celle-ci s’est transformée en véritable doctrine tout au long du XIX e siècle. Les actions administratives mises en place dès 1830 par l’État se sont cependant révélées, sans assise légale, parfaitement insuffisantes. Dès la fin du siècle, l’inefficacité de l’administration a rendu nécessaire la mise en place d’un régime légal. Une première loi est promulguée le 30 mars 1887, puis une deuxième le 31 décembre 1913. Cette dernière, plusieurs fois modifiée, est le texte fondateur de la protection des monuments historiques. Récemment, la loi du 7 juillet 2016 a complété le régime mis en place. Objets privés d’intérêt public Les premières législations relatives aux monuments historiques envisagent déjà la protection d’objets mobiliers. Si la loi de 1887 ne concernait que les objets des propriétaires publics, à compter de 1913 la notion de monument historique s’ouvrait aux objets des propriétaires privés. Selon l’article L622-1 du code du patrimoine,…

com.dsi.gazette.Article : 6866

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.