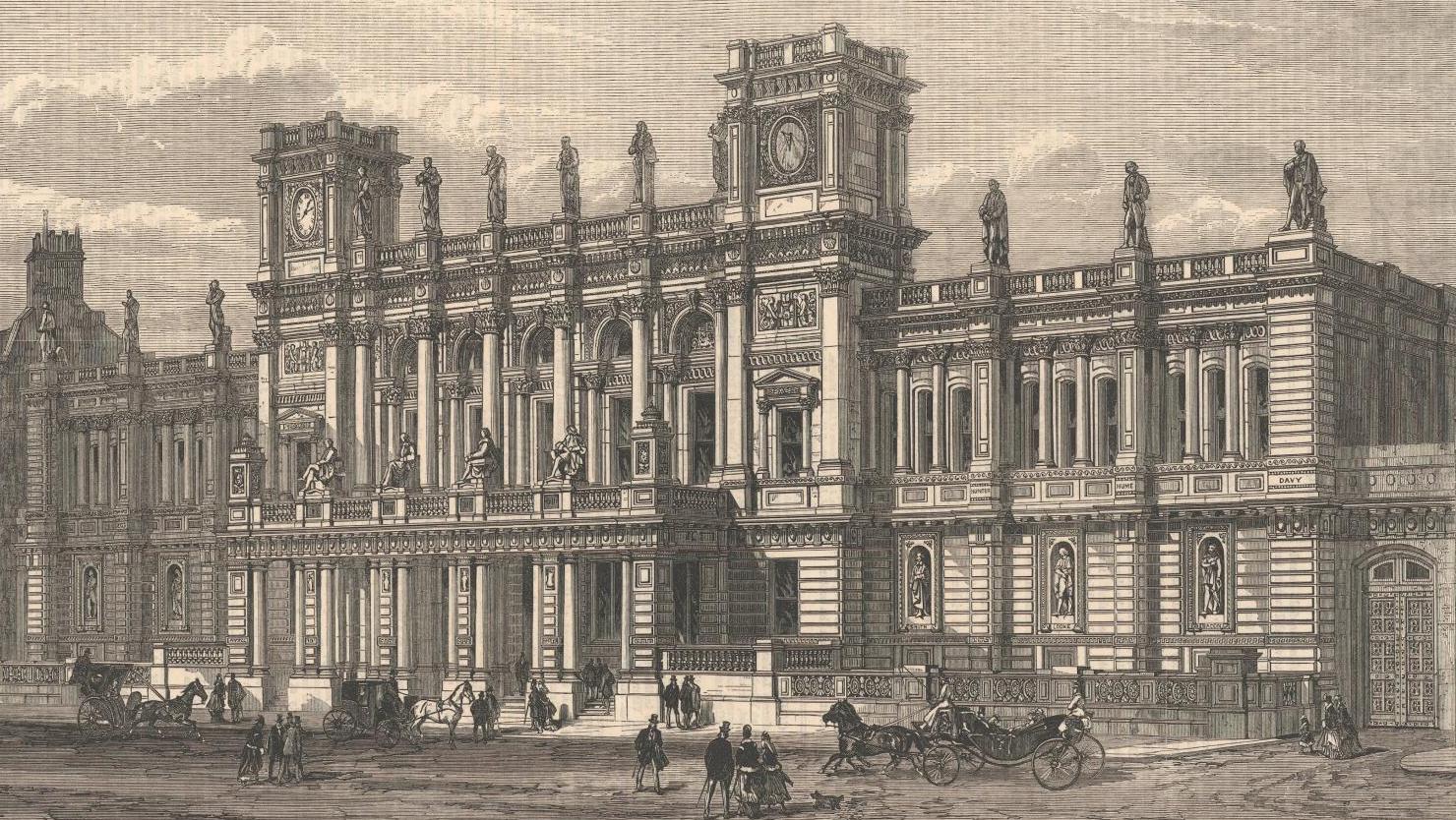

Il y a 250 ans naissait la Royal Academy of Arts. L’institution profite de cet anniversaire pour renouveler ses espaces et remettre sa collection à l’honneur.

La naissance d’une Académie des arts au Royaume-Uni a été relativement tardive, mais elle s’est accomplie en un temps record. Le 28 novembre 1768, William Chambers en a suggéré l’idée au jeune roi. George III voulut bien accorder «Son Assistance», en prenant acte de ce que «la culture des arts relevait d’une responsabilité nationale». Il s’agissait bien d’ancrer l’institution dans la reconstruction d’une nation, sortie des déchirements et libérée de la menace catholique. Chambers agissait de concert avec une poignée d’amis, dont le peintre américain Benjamin West et le sculpteur Joseph Wilton. En moins de deux semaines, ils présentèrent un mémorandum, auquel le souverain ajouta ce paraphe : «J’approuve ce plan et en demande l’exécution». Daté du 10 décembre 1768, il est resté comme l’acte fondateur de la Royal Academy of Arts (la « RA »). Les principes énoncés ont été pour l’essentiel sauvegardés. À l’évidence, le projet s’inspirait des précédents de Rome, Florence et Paris. L’Académie était formée de quarante membres à titre plein, forts d’une réputation d’excellence dans leur métier, « âgés d’au moins cinq-et-vingt ans », tout en étant dotés d’une «juste personnalité morale». Ils étaient appelés à dispenser un enseignement gratuit, un principe toujours observé aujourd’hui…

com.dsi.gazette.Article : 4127

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.