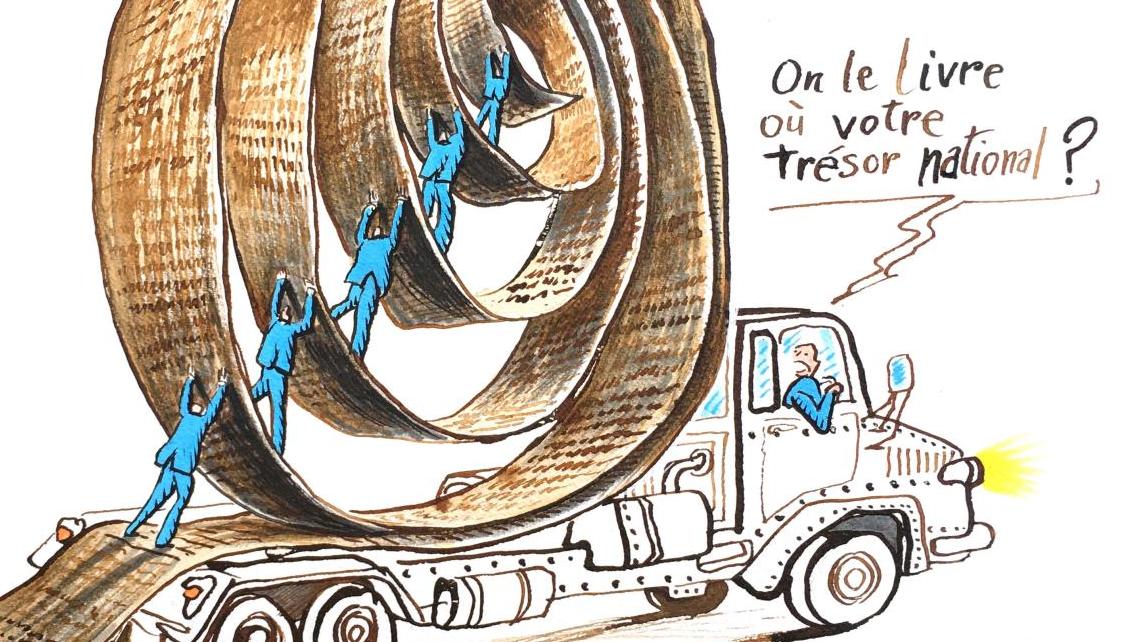

Depuis une quinzaine d’années, les entreprises sont incitées, au moyen de réductions fiscales, à participer à la préservation du patrimoine culturel français, en finançant l’acquisition par l’État ou pour son propre compte d’un trésor national.

La criminalité, les conflits armés, la spéculation et le développement du marché international de l’art ont rendu nécessaire la mise en place d’un régime légal destiné à contrôler les mouvements des biens culturels, et empêcher la dispersion de certains d’entre eux, qualifiés de «trésors nationaux». Cette qualité se justifie par l’attachement du bien à la personnalité nationale d’un État. Il est l’illustration d’une culture et c’est pourquoi il appartient au patrimoine culturel national. La notion de trésor national fait concrètement son entrée en droit interne français avec l’adoption de la loi du 31 décembre 1992, permettant à l’administration d’interdire la sortie du territoire de certaines œuvres majeures. L’article L111-1 du code du patrimoine définit comme trésors nationaux, «les biens appartenant aux collections des musées de France ; les archives publiques […] les biens classés comme archives historiques […] ; les biens classés au titre des monuments historiques […] ; les autres biens faisant partie du domaine public mobilier […] ; les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.» Il apparaît…

com.dsi.gazette.Article : 4840

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.