NFT et Crypto-art ; impact environnemental du marché de l’art. Ces deux grandes tendances étaient au cœur des débats de la troisième édition de The Art Market Day, le 16 novembre dernier au Centre Pompidou. Revue de détail.

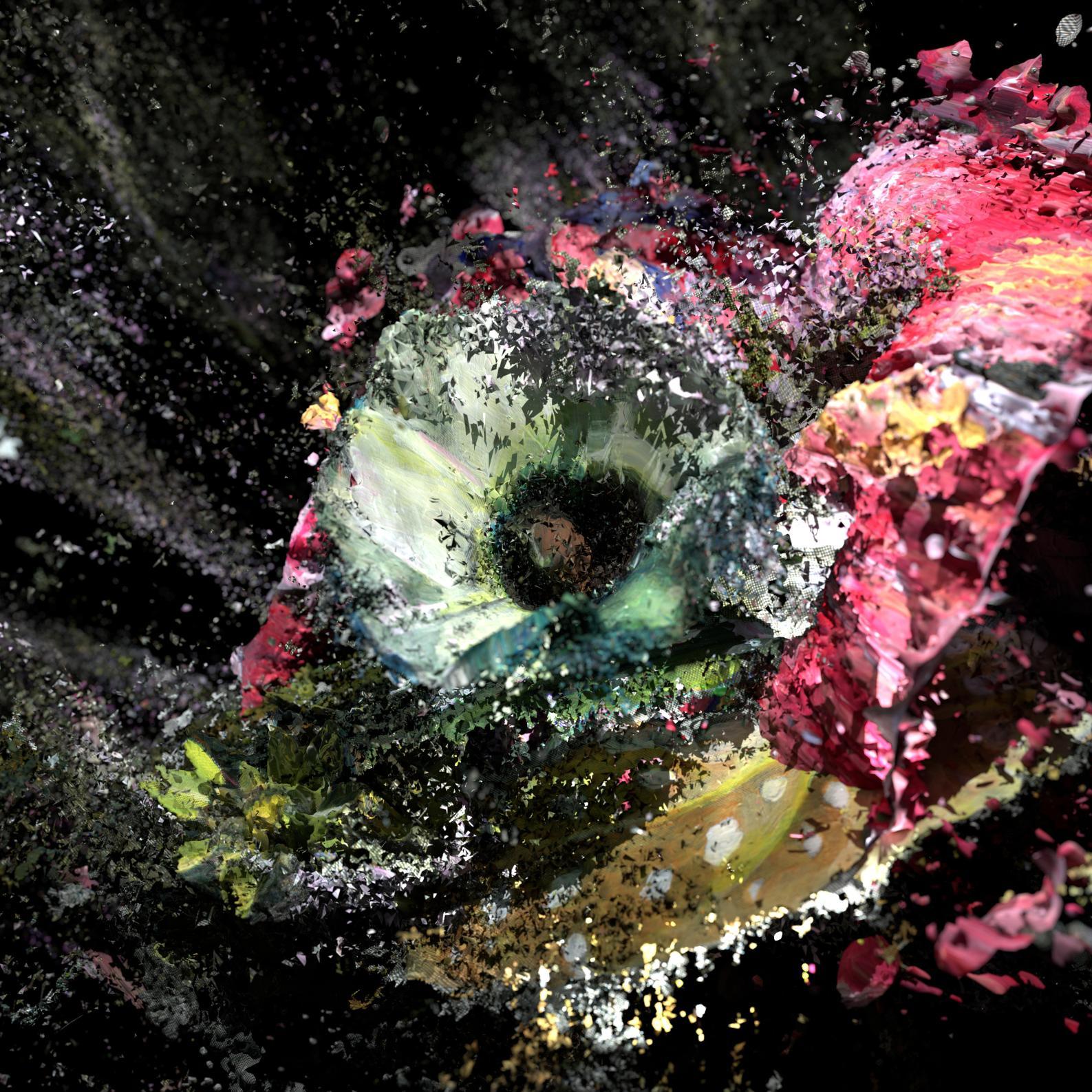

Photo : Romain Thieriot / Eclictic.net.

Après une année blanche en 2020, durant laquelle se multipliaient les Online Viewing Rooms (OVR) et ventes aux enchères à huis clos retransmises sur le Web, la troisième édition de The Art Market Day se focalisait sur le sujet du moment : les NFT, crypto-art et autre métavers, ce futur espace sur Internet dans lequel on pourra vivre des expériences immersives sous forme d’avatar, et accessoirement acheter et exposer des NFT… Rappelons que le Non Fungible Token (NFT) ou «Jeton non fongible» (ou non interchangeable) est un identifiant numérique unique et non modifiable, lié à n’importe quel fichier numérique (une image, un son, une vidéo, etc.) enregistré sur une blockchain, sorte de grande base de données permettant de conserver et de transmettre des informations de manière sécurisée grâce à des procédés cryptographiques (voir l'article NFT : risque ou opportunité ? de la Gazette n° 39, page 178). « Le NFT peut être aussi bien un simple certificat d’authenticité de l’œuvre que l’œuvre d’art elle-même, stockée de manière numérique sur une blockchain », déclare Gauthier Zuppinger, cofondateur de la plateforme d’analyse de marché NonFungible.com,…

com.dsi.gazette.Article : 29979

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.