Dès la fin des années 1950, des drugstores inspirés des États-Unis s’ouvrent à Paris. C’est un artiste d’origine russe, Slavik, qui les décore tous, plus quelque deux cents bars et restaurants. Une monographie sort de l’oubli ce personnage séduisant.

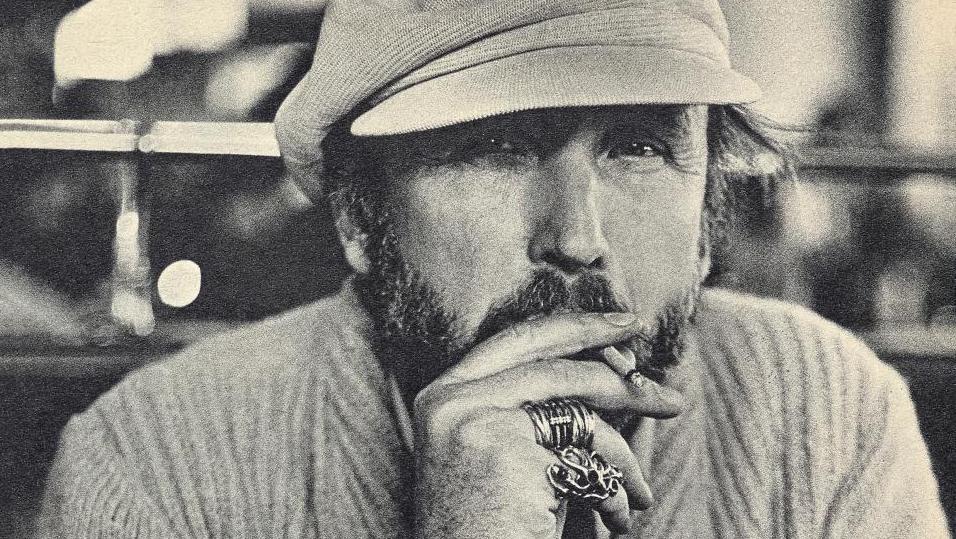

J olie surprise. Une main à six doigts en bronze patiné, estimée 1 000 à 2 000 €, en obtint 24 000 à Drouot en décembre dernier, lors de la vente des collections Anne-Aymone et Valéry Giscard d’Estaing. Le modèle avait servi au décor du drugstore Publicis de Saint-Germain-des-Prés, inauguré en fanfare en 1965. L’acquéreur avait-il la nostalgie de ce lieu disparu ? Le nom de Giscard d’Estaing explique-t-il ce prix inattendu ? La parution récente d’un beau livre sur l’auteur de la sculpture n’y est certes pas étrangère. Wiatscheslav Vassilieff, connu sous le nom – plus facile – de Slavik, était une star. Durant les Trente Glorieuses, il n’aménagea pas moins de quatre cents restaurants, boîtes de nuit ou boutiques… avant de rejoindre l’oubli. À sa disparition, en 2014 à l’âge de 94 ans, sa famille a souhaité lui rendre hommage. Et aussitôt, sa dernière compagne, Géraldine Cerf de Dudzeele, de s’atteler avec dévotion à la recherche de documentation. Il lui faudra sept années pour trier des archives en vrac, étudier des coupures de presse, recueillir des témoignages, retracer la chronologie d’un demi-siècle de réalisations. Grâce à quoi, l’ouvrage collectif, dont Peter Knapp – ami de Slavik – signe la direction artistique, fourmille de souvenirs,…

com.dsi.gazette.Article : 42011

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.