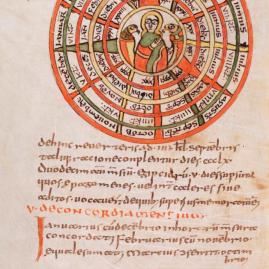

À Rouen, une exposition en deux volets retrace l’épopée des hommes du Nord à la période médiévale. Et rappelle la richesse et la complexité des liens tissés entre les Normands et les autres cultures, dont témoignent les objets exposés.

En 1994, à Rome puis Venise, l’exposition «Les Normands, peuple d’Europe 1030-1200» avait rassemblé près de mille œuvres, étudiées par une centaine de spécialistes ayant travaillé à ce projet : expliquer et illustrer les conquêtes, les grandes figures, les croyances, les mœurs de ces hommes du Nord, qui ont profondément marqué l’ouest du continent européen médiéval. Très didactique, le propos se voulait surtout historique, même si de nombreux objets témoignaient des multiples influences stylistiques arabes et byzantines sur l’art italo-normand du royaume de Sicile. D’une moindre ampleur, l’exposition proposée aux musées des Antiquités et des beaux-arts de Rouen, «Normands. Migrants, conquérants, innovateurs», est la première de dimension internationale sur ce sujet depuis vingt-neuf ans. Avec 275 pièces issues de nombreux musées, c’est une présentation d’objets avant tout, qui s’attache à montrer comment les brassages entre ces hommes venus de Scandinavie et les différentes cultures croisées tout au long de leurs voyages et de leurs conquêtes se reflètent dans la production artistique. Conservateur en charge des collections médiévales et Renaissance à la RMM (Réunion des musées métropolitains) Rouen Normandie, professeur d’histoire…

com.dsi.gazette.Article : 44010

Ce contenu est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.