Pas une saison aux enchères qui ne célèbre l’œuvre du peintre. Aussi, la vente de plusieurs dessins à Drouot fournit l’occasion de revenir sur un artiste resté dans l’ombre des géants Monet et Gauguin. Mise en lumière.

12,7 M€ Chiffre d’affaires produit en France par la vente aux enchères d’œuvres d’Henry Moret.

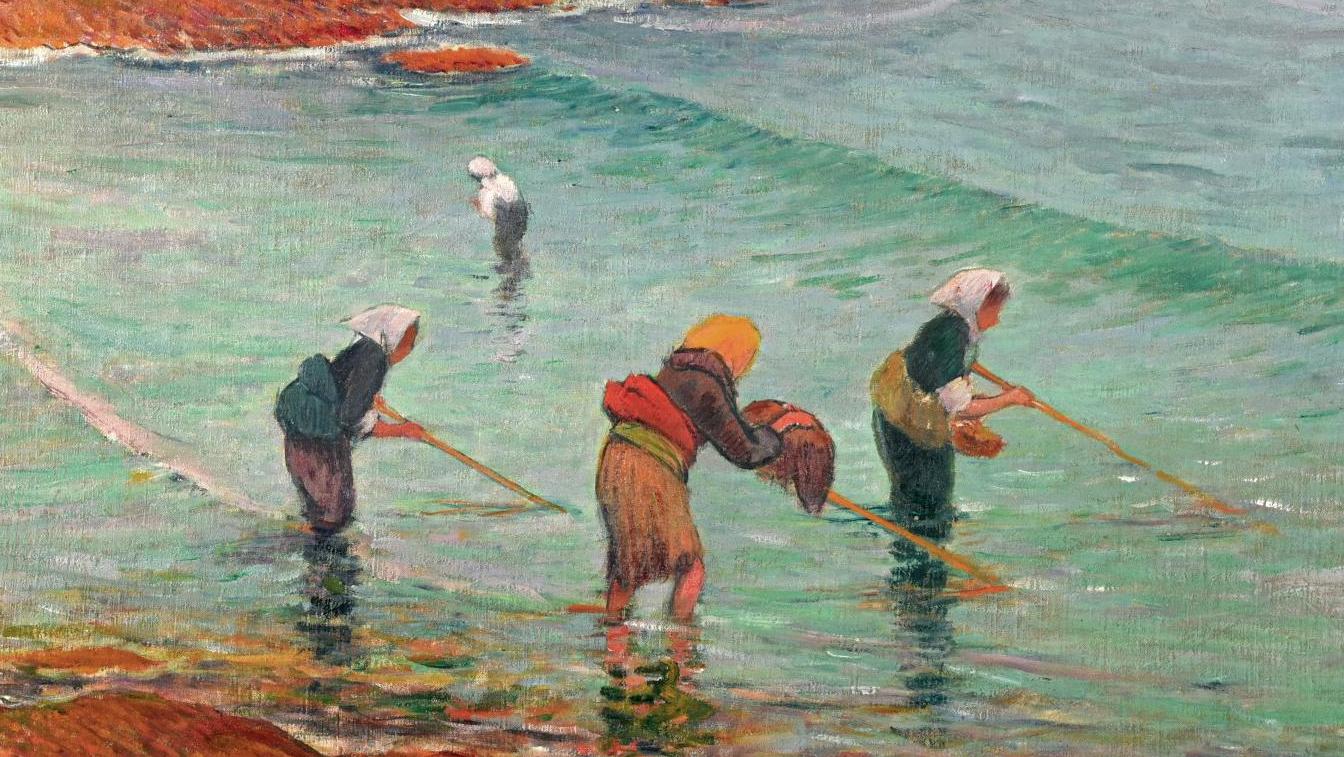

Henry Moret, Falaises à Clohars-Carnoët, printemps , 1904, huile sur toile, 73 x 93 cm (détail). Paris, Drouot, 23 novembre 2016. Millon OVV. Mme Ritzenthaler. Adjugé : 245 010 €

Henry Moret, Voiliers à Doëlan, 1906, huile sur toile, 54 x 67,7 cm (détail). Morlaix, 28 février 2017. Dupont & Associés OVV. Adjugé : 229 400 €

Paris, octobre 2016, présentation de la collection Chtchoukine. Dans l’une des salles de la fondation Louis Vuitton, à côté des œuvres de Monet, Signac et Gauguin, figure un petit paysage breton représentant Port Manec’h, station balnéaire du Finistère Sud. Deux maisons au premier plan, deux petits bateaux dans la crique en contrebas et, au loin, entre ciel et terre, le phare de la petite villégiature. Les couleurs sont éclatantes, un mélange subtil de vert et de rose qu’affectionne tout particulièrement l’auteur de cette toile, datée de 1896. Son nom ? Henry Moret. Ce Normand de naissance, mais Breton de cœur, a consacré l’essentiel de son œuvre à la Bretagne, dont les paysages sauvages et la mer démontée attirent alors de nombreux artistes en quête de renouveau. Contemporain de Paul Gauguin, ami de Camille Maufra, Henry Moret n’est pas le plus connu de la bande du Pouldu et de Pont-Aven, qui verra la naissance du synthétisme. «Il fait pourtant pleinement…

com.dsi.gazette.Article : 7527

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.