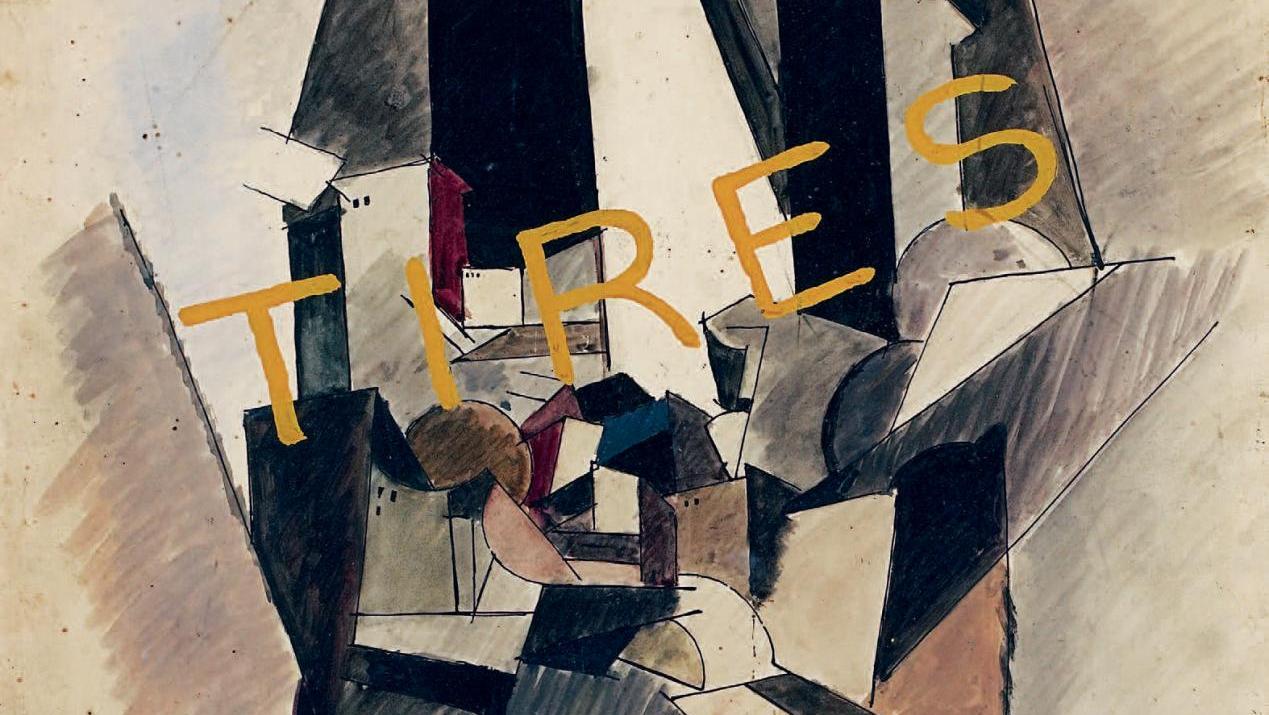

Fusain, pastel ou lavis... À l’occasion du Salon du dessin, retour sur quelques grandes feuilles qui, en 2006, ont connu de belles envolées.

Une simple feuille de papier et un crayon... Il n’en faut pas plus – sinon, bien évidemment, le talent de l’artiste – pour créer un dessin. Mais si cette forme d’art pictural n’exige en fait que des moyens réduits, ceux-ci ne s’en sont pas moins multipliés au fil du temps, pour transforme le monde du dessin en un domaine complexe. Schématiquement, on peut le subdiviser en deux selon les techniques utilisées, soit «sèches» (pointe d’argent, fusain, crayon, trois crayons, pastel...), soit «humides» (aquarelle et lavis). Pour compliquer les choses, hélas, ces techniques se combinent souvent. Ainsi, et pour n’en prendre qu’un exemple, les dessins au crayon rehaussés d’aquarelle et/ou de lavis ne constituent pas une rareté. Mais, plus qu’un ensemble de techniques, le dessin est un art. Longtemps, et même s’il y eut par le passé de nombreux amateurs – Mariette en est l’un des archétypes –, pour le collectionneur, le dessin demeura en quelque sorte subordonné à la peinture. Cette situation évolua au XIXe siècle, alors que la France pouvait s’enorgueillir de prodigieux dessinateurs – au premier rang desquels Ingres – et au moment où l’Europe entière se…

com.dsi.gazette.Article : 6603

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.