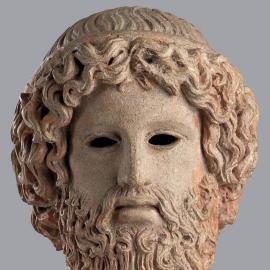

L’étoile de ces fiers combattants n’a jamais pâli, et les artistes se sont emparés de leur figure pour la fixer dans la pierre ou le bronze. Aujourd’hui, ils entrent glorieux dans l’arène des enchères.

Le musée attendu de la Romanité ouvre ses portes à Nîmes (voir page 301) ; pour son inauguration et jusqu’au 24 septembre, il a choisi de mettre sur le devant de la scène les gladiateurs, ces «héros du Colisée». Ce sera leur dernière halte après une tournée triomphale à travers l’Europe du Nord, les États-Unis et l’Australie, et avant un repos amplement mérité dans les salles des musées italiens qui les abritent habituellement. La commissaire de cette exposition, Rossella Rea, est aussi conservatrice au Colisée de Rome, un édifice indissociable de leur histoire. Les gladiateurs font régulièrement aussi leur apparition aux enchères, les artistes sculpteurs principalement n’ayant jamais cessé de s’intéresser à eux, et ce depuis les premières heures de leurs combats.

Richard Aurili (1834-vers 1914), Le Gladiateur , vers 1900, bronze à patine médaille, h. 61 cm. Paris, Drouot, 25 mars 2015. Maigret (Thierrry de) OVV. Cabinet Étienne-Molinier. Adjugé : 2 629 €

Retour sur un phénomène Bien avant la musculature de Russel Crowe dans Gladiator , film de Ridley Scott sorti en 2000, c’est celle du Gladiateur Borghèse qui devait rétablir la célébrité de ces champions de l’Antiquité. Pourtant, conservée au musée du Louvre dans la collection italienne dont elle porte le nom, cette statue sculptée dans le marbre vers 100 av. J.-C. dans le Latium, appartenant à l’art grec…

com.dsi.gazette.Article : 6435

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.