Au moment de l’anniversaire de la conférence de Washington, le ministère de la Culture se retrouve accusé d’obstruction et de mauvaise foi par une famille spoliée pendant la guerre.

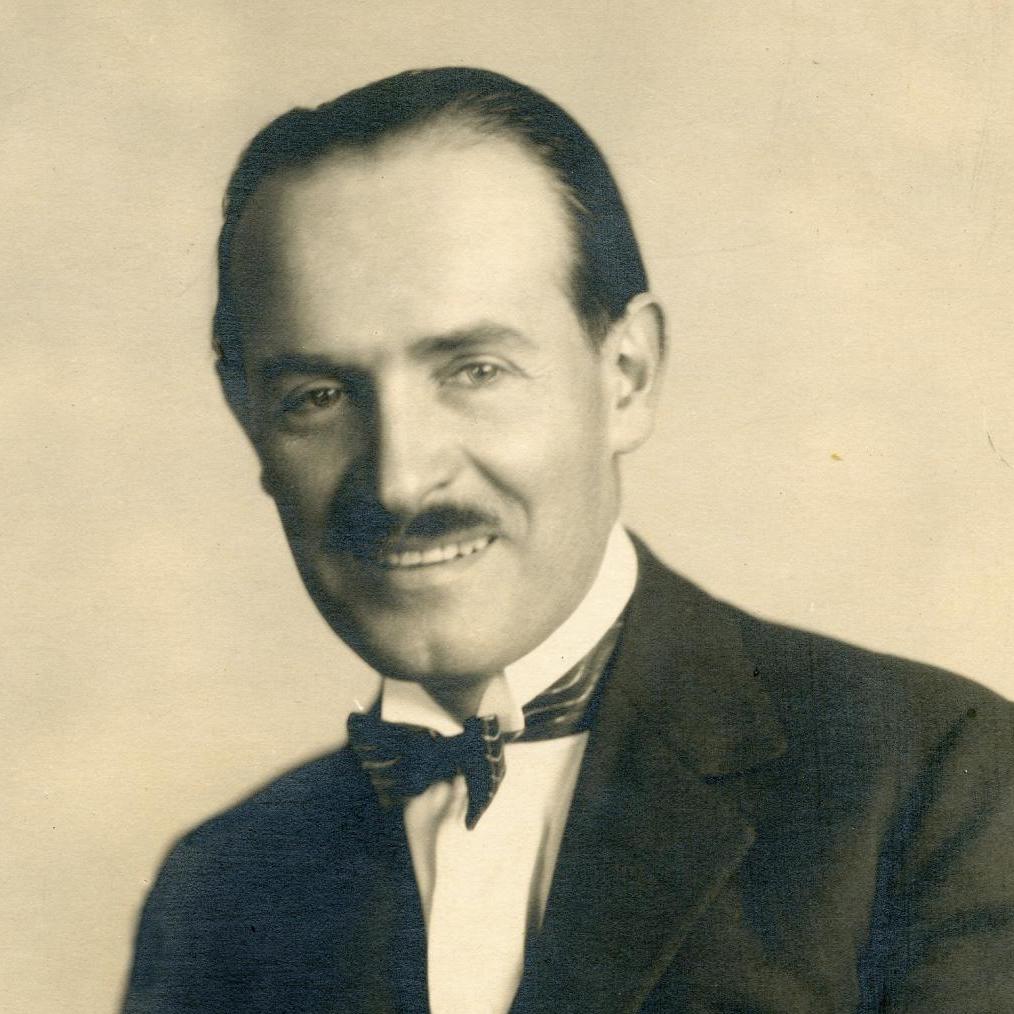

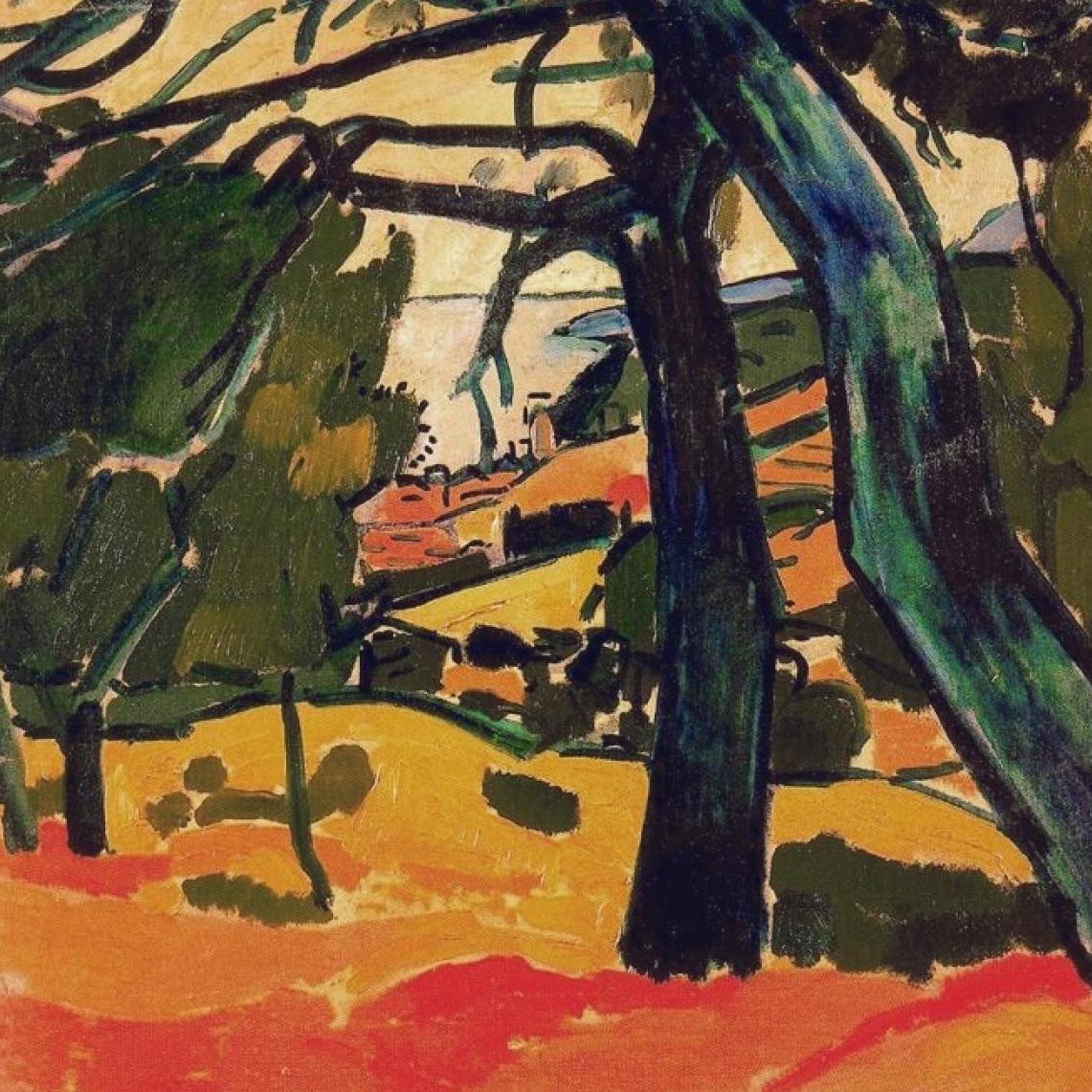

Cela fait maintenant cinq ans que les descendants du marchand d’art René Gimpel, mort en 1945 en déportation, réclament aux musées français trois Derain disparus sous l’Occupation. Cette affaire semble emblématique d’une politique d’obstruction opposée par l’administration centrale des musées dont le gouvernement se montre désormais conscient en promettant des changements. À la veille du vingtième anniversaire de la conférence de Washington, qui sera commémoré à Berlin, elle prend une résonance symbolique, d’autant que ces paysages ne font pas partie des MNR, ces œuvres revenues d’Allemagne placées en dépôt dans les musées. Elles sont inscrites dans les collections publiques, que la France a toujours refusé de passer au crible pour faire ressortir les provenances douteuses. René Gimpel, dont nous ferons le portrait dans un numéro prochain, a été l’un des plus importants marchands d’art de l’entre-deux-guerres. Il y a une dizaine d’années, un avocat américain, Lawrence Eisenstein, a contacté les descendants de cette famille juive alsacienne. Secondé par un chercheur, Ian Locke, il a retrouvé ces trois Derain, au musée Cantini à Marseille et à celui de Troyes. En 2013, la famille a demandé à M…

com.dsi.gazette.Article : 4003

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.