Spécialiste du patrimoine artistique des communautés chrétiennes d’Orient, la conservatrice des arts byzantins du Petit Palais vient de remporter le prix de La Gazette Drouot pour son livre aux éditions Citadelles & Mazenod.

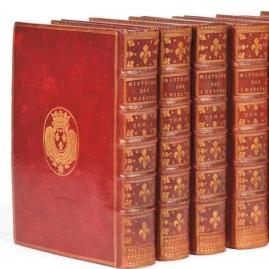

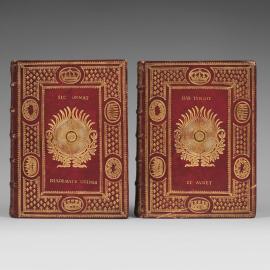

Responsable, depuis 2008, de la plus importante collection d’icônes de France, présentée au musée du Petit Palais dans une salle spécialement dédiée depuis 2017, Raphaëlle Ziadé place la recherche au cœur de ses missions. Rattachée au laboratoire Orient Méditerranée, la conservatrice suscite échanges universitaires, colloques, séminaires et coopérations scientifiques, notamment avec le Terra Sancta Museum des franciscains, à Jérusalem, dont les travaux seront achevés en 2025. Dans le prolongement de son action, elle publie, aux éditions Citadelles & Mazenod, L’Art des chrétiens d’Orient, la toute première somme retraçant, des origines du christianisme à la chute de l’Empire ottoman, la diversité des techniques mises en œuvre dans les arts sacrés du christianisme oriental. Le Petit Palais abrite la plus importante collection d’icônes de France. Comment s’est-elle constituée ? L’ensemble de 120 œuvres et objets byzantins que nous conservons provient de deuxcollections, léguées au musée en 1902 et 1998. La première, issue de la donation de 20 000 œuvres due aux frères Eugène et Auguste Dutuit, comprend notamment des ivoires byzantins. Ces industriels du textile avaient pour projet…

com.dsi.gazette.Article : 43090

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.