La nouvelle s’est vite répandue : Jean Bonna, ancien banquier, membre du Conseil du fonds de dotation du Louvre et des trustees du Metropolitan, se sépare d’une partie de sa bibliothèque. Joie !

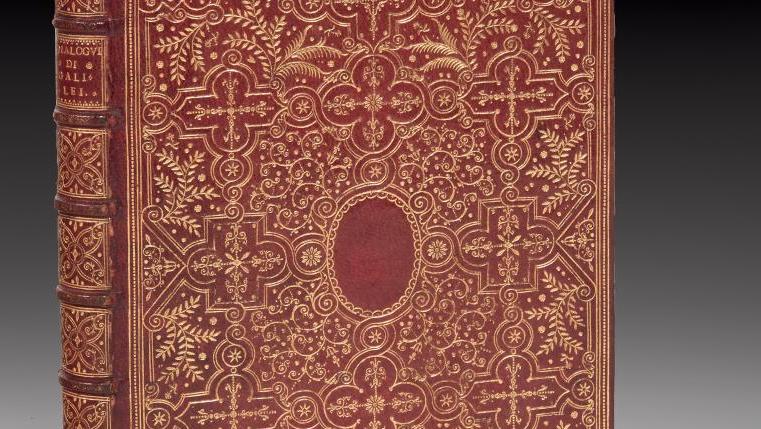

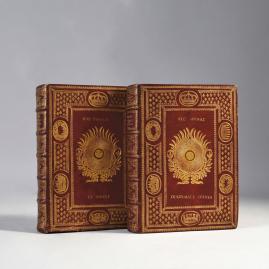

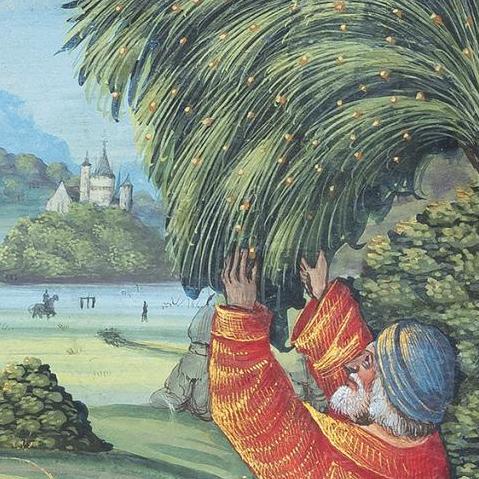

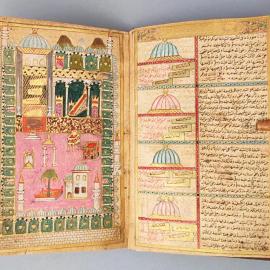

Tout livre est une aventure. À peine sorti des presses, le voici lancé pour plusieurs vies, semées de péripéties, de bonheurs et, hélas, de destructions. Ceux arrivés jusqu’à la bibliothèque de Jean Bonna ont été et sont choyés. Depuis son premier livre un Rabelais acquis à l’âge de 9 ans chez un bouquiniste et toujours conservé , plus de trois mille volumes sont venus lui tenir compagnie… ainsi que des gravures, des manuscrits et autographes, des dessins et par curiosité érudite des sculptures. Mais, Jean Bonna ne s’est cependant jamais laissé distraire de son but initial : réunir la collection la plus complète possible de littérature française en éditions originales. Il est membre des grands clubs de bibliophiles, comme le Grolier Club à New York, les Bibliophiles françois à Paris, et a dirigé jusqu’en 2012 la fondation Martin Bodmer à Cologny, près de Genève, en Suisse… On peut imaginer son bonheur d’avoir réussi à acquérir un exemplaire de Mélusine ou la noble histoire des Lusignan de Jean d’Arras, écrivain français de la fin du XIV e siècle proche de Jean de Berry, pour qui fut d’ailleurs rédigé ce récit merveilleux, à la fois roman chevaleresque et généalogique. Cet incunable, premier texte imprimé en français, paru à Lyon chez Gaspard Ortuin et Pierre Schneck en 1485-1486, est l’ouvrage le plus ancien de sa bibliothèque. Il a figuré dans l’exposition «Jean Bonna passions littéraires françaises» à la bibliothèque de l’Arsenal, au printemps 2015, où l’on avait également pu admirer un exemplaire des Discorsi e dimostrazioni matematiche… par Galilée, imprimé à Leyde, dans l’atelier de typographie des Elzevier, en 1638. Celui-là même qui est la vedette de cette vente,…

com.dsi.gazette.Article : 8172

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.