Pionnière et originale, la voie choisie par Renault dans les années 1960 pour s’investir dans l’art s’inscrit désormais dans une perspective historique et commerciale.

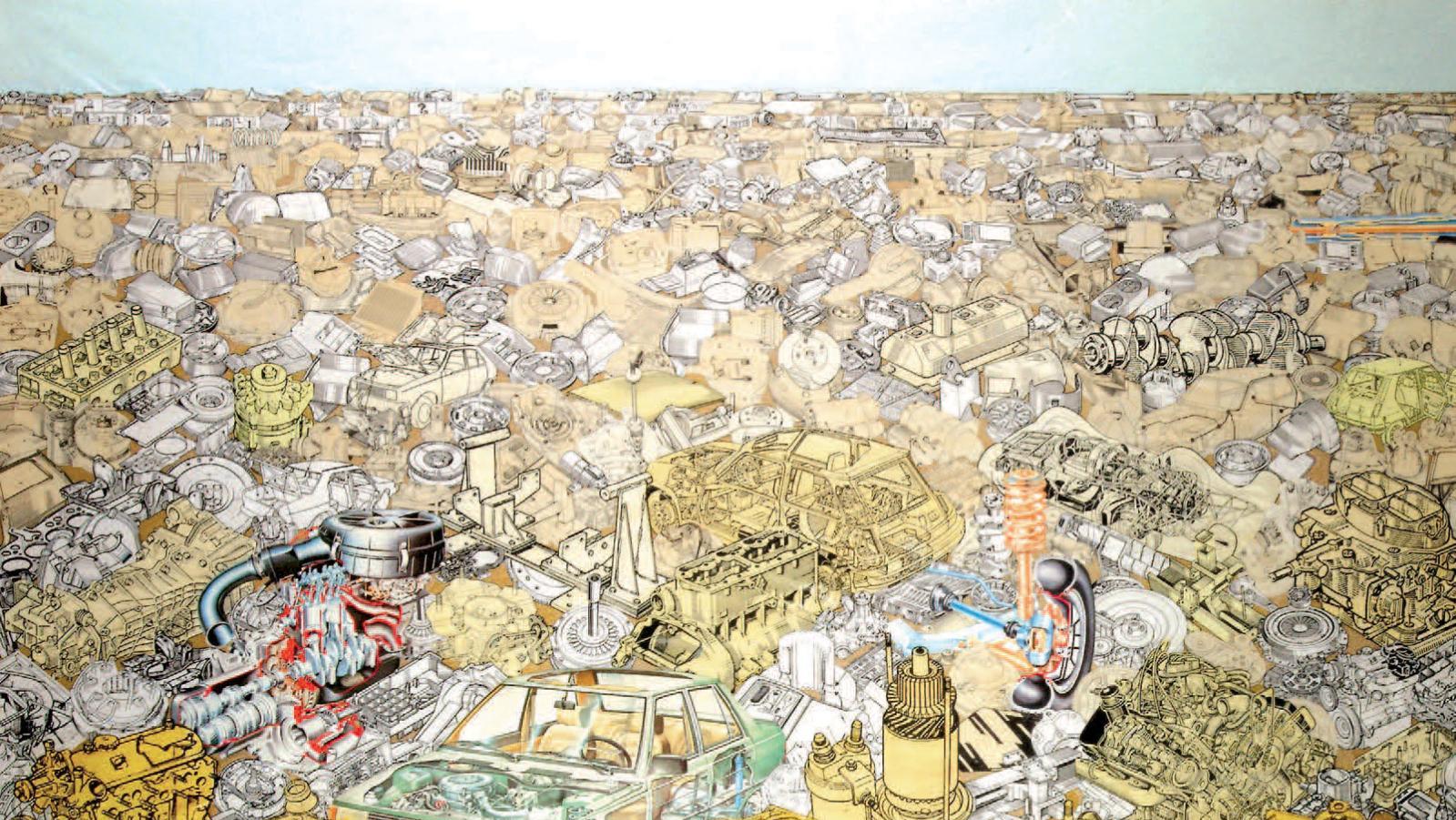

Gudmundur Erró (né en 1932), Renault Scape (série «Fonds Renault art et industrie», 1985, technique mixte et collage, 111,5 x 164 cm, collection Micheline et Claude Renard.

Paris, 7 décembre 2005, Artcurial - Briest - Poulain - Le Fur - F. Tajan SVV.

18 500 € frais compris

Renault, «créateur d’automobile», est aussi collectionneur d’art, et cela bien avant que la marque n’use de ce slogan. L’histoire commence en 1967, lorsque Claude-Louis Renard, chargé des relations avec le personnel et proche d’André Malraux, lance un projet d’envergure : la création d’un service intitulé «Recherches, art et industrie». Ce dernier va donner à des artistes une aide technique, logistique, humaine ou financière pour qu’ils puissent créer des œuvres, tout en les informant sur les possibilités et les contraintes du monde économique. Pas question, comme le fera David Rockefeller pour la Chase Manhattan Bank deux ans plus tard, de se contenter de commander à Jean Dubuffet des arbres à planter devant un building. Chez Renault, les artistes font corps avec l’entreprise, utilisant comme Arman ou César des éléments mécaniques ou travaillant, comme Dubuffet, avec l’assistance technique du constructeur. Aux noms déjà cités il convient d’ajouter, entre autres, ceux de Victor Vasarely, Jean Tinguely, Jesus Rafael Soto, Alain Jacquet, Jean-Michel…

com.dsi.gazette.Article : 6612

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.