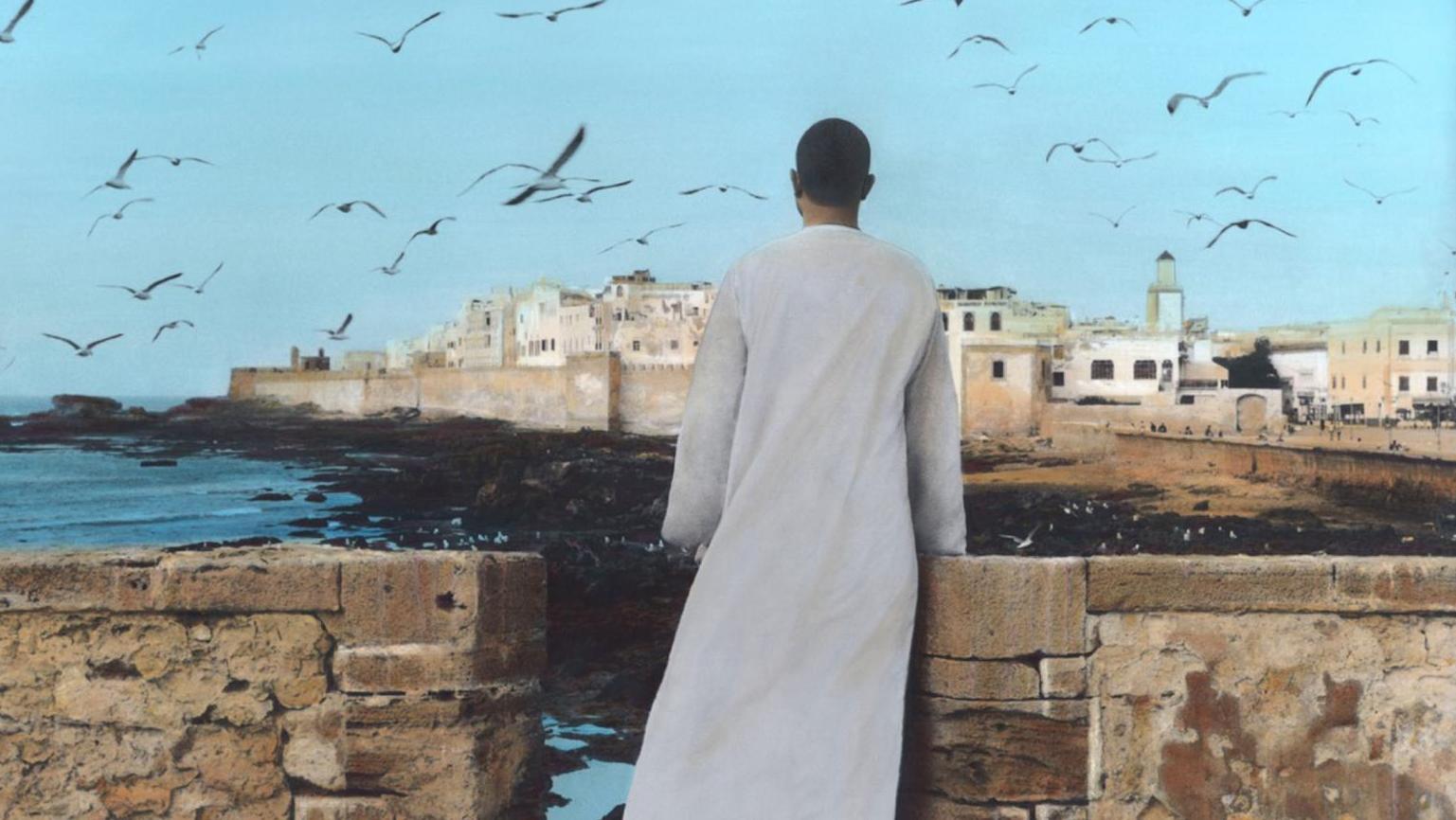

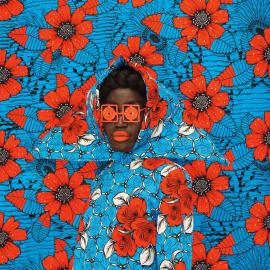

À l’heure où s’ouvre la seconde édition dans la ville rouge de la foire d’art contemporain africain 1-54, les acteurs privés du domaine ont le feu vert pour renforcer les liens entre le marché et le monde de l’art en Afrique.

Dynamiser le commerce de l’art et la scène artistique marocains : c’est le défi que 1-54 compte bien relever une nouvelle fois. Le temps d’un week-end, la foire d’art contemporain africain et de sa diaspora réunira dix-huit galeries (dont trois marocaines) au sein de l’emblématique palace La Mamounia. Établie avec succès depuis 2013 à Londres, et respectée du public afro-américain grâce à son édition new-yorkaise donnée chaque année depuis 2015, «la foire de toutes les Afriques est, pour sa fondatrice et directrice Touria El Glaoui, devenue un événement culturel global et à part entière». Pendant ses deux jours d’ouverture au public (un peu plus pour les professionnels et les collectionneurs n’hésitant pas à faire le déplacement), Marrakech devient le centre de l’art contemporain africain. Un marché dont la stabilisation est à venir, alors que les institutions culturelles…

com.dsi.gazette.Article : 5308

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.