Les langues se délient et les initiatives se multiplient. L’urgence de faire la transparence sur le sort des œuvres d’art sous l’Occupation et d’en établir la provenance est aujourd’hui communément acceptée. Sotheby’s en rendait compte dans une table ronde.

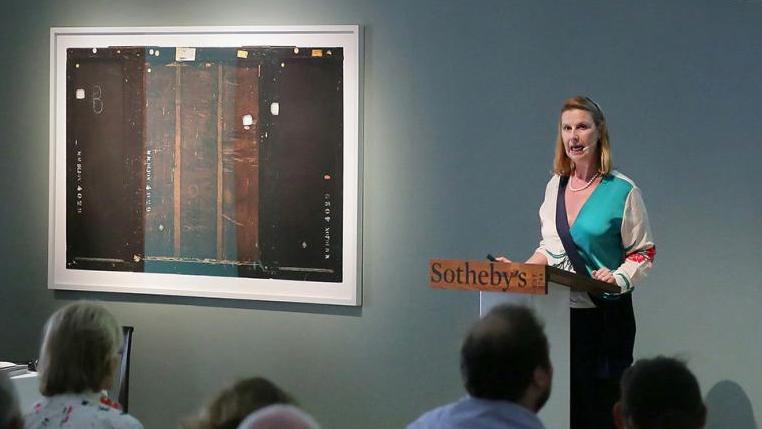

La course contre la montre est lancée. «Les archives vont être de plus en plus difficiles à trouver. Il faut vite s’atteler à la recherche de provenance des œuvres», presse Pauline de Pérignon, arrière-petite-fille du collectionneur Jules Strauss, spolié durant l’Occupation. Dans un décor où les versos de tableaux de maîtres – photographiés par Philippe Gronon et exposés actuellement chez Sotheby’s – révélaient les indices de leur parcours passé, la phrase ne pouvait trouver meilleur écho. Soixante-dix ans après la politique nazie de razzia des œuvres d’art, l’actualité va dans le sens de la descendante. Cet hiver, la chercheuse Emmanuelle Pollack publiait sa thèse, Le Marché de l’art sous l’Occupation (éd. Tallandier), avant d’en extraire une exposition au mémorial de la Shoah (jusqu’au 3 novembre). En avril, le ministère de la Culture rentrait dans la danse…

com.dsi.gazette.Article : 8992

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.