En mars 2009, Pierre Bergé fit encore parler de lui. Il fit décrocher le quatuor de portraits d’Yves Saint Laurent qu’il avait accepté de prêter à l’exposition Andy Warhol alors qu’elle débutait au Grand Palais. Il les avait commandés à l’artiste new-yorkais, dont la créativité l’avait séduit, en 1972, alors que le couple...

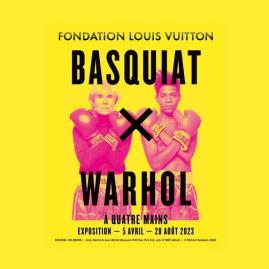

En mars 2009, Pierre Bergé fit encore parler de lui. Il fit décrocher le quatuor de portraits d’Yves Saint Laurent qu’il avait accepté de prêter à l’exposition Andy Warhol alors qu’elle débutait au Grand Palais. Il les avait commandés à l’artiste new-yorkais, dont la créativité l’avait séduit, en 1972, alors que le couple commençait à former une collection d’art. Yves Saint Laurent en fut tellement heureux qu’il lui en demanda un cinquième. Celui-ci, le meilleur de la série, dans lequel Warhol sut capter la mélancolie de l’homme,…

com.dsi.gazette.Article : 6976

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.