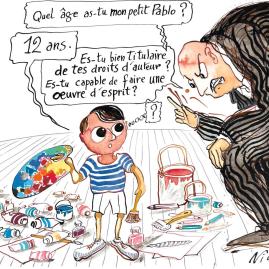

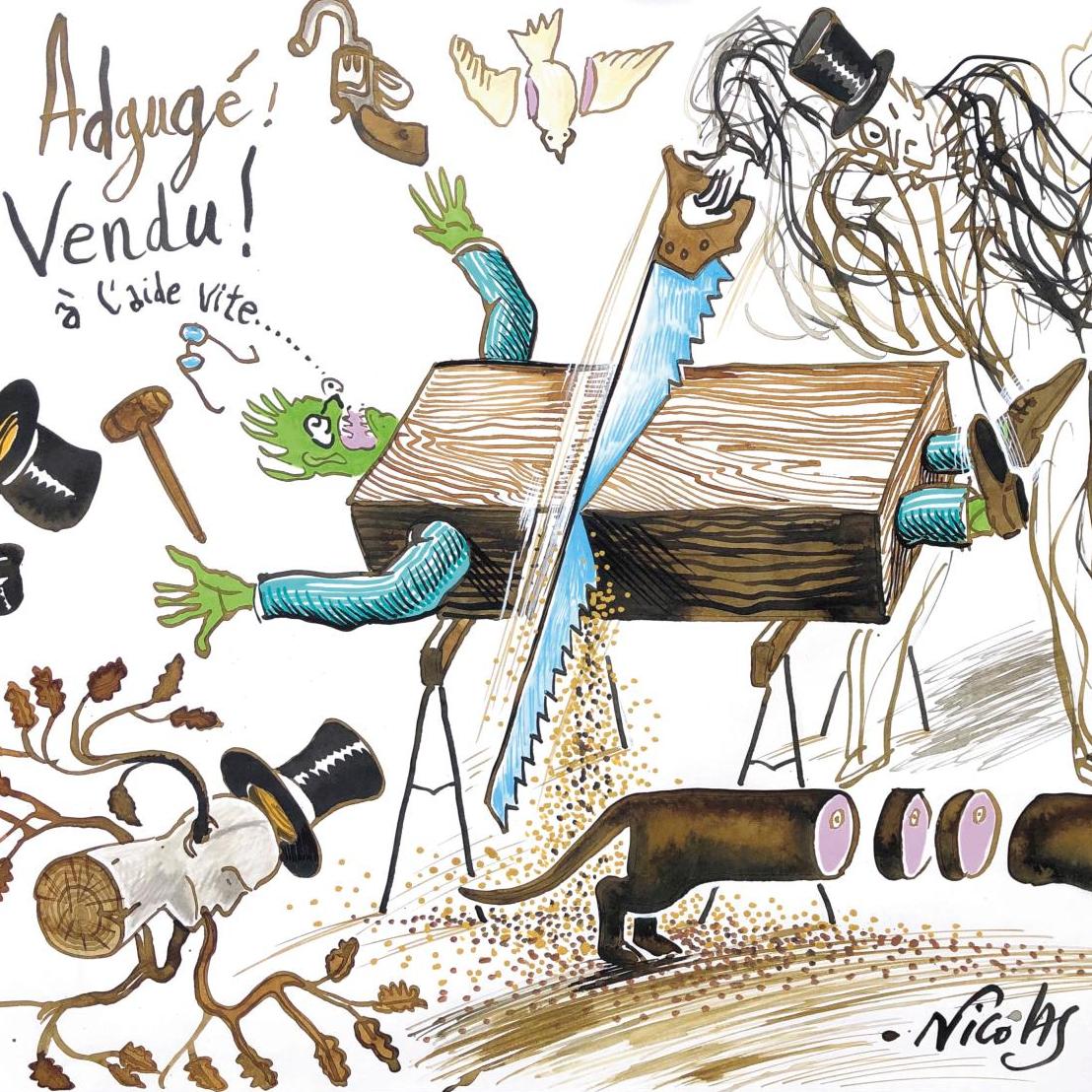

Phénomène relativement récent, le street art déborde du cadre législatif. Ses problématiques actuelles concernent différentes branches du droit, qui peinent à y répondre en raison de l’inexistence d’un régime juridique spécifique.

Le terme «street art» désigne un courant artistique contemporain, dont les œuvres sont réalisées dans l’espace public, sur différents types de supports, publics ou privés, parfois sans l’autorisation de leur propriétaire. Il regroupe une multitude de techniques évoluant au gré des innovations (fresques, collages, affiches, mosaïques…). Le street art est quelquefois distingué du graffiti ou plus encore du tag, perçus comme des actes de vandalisme et de nuisance. Toutefois, il apparaît que, tant au regard de leur histoire, de leur technique, que de leur objet, ces formes d’expression ne peuvent être entièrement dissociées. Rarement neutre, le street art est souvent utilisé pour exprimer une revendication ou une contestation. Il est tout à fait possible, cependant, que certaines de ces créations n’aient aucune autre ambition qu’esthétique. On observe, depuis plusieurs années, un intérêt grandissant du public et des historiens de l’art pour les œuvres des street artistes. C’est donc en toute logique que ce domaine intègre le marché de l’art et entre dans les musées. Dans ces circonstances, la question de l’appréhension par le droit de ces formes d’expression, dont la nature est originellement…

com.dsi.gazette.Article : 6251

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.