La cérémonie dans les salons de l’Élysée, le 31 mai, à l’adresse de cinq cents élus pour finaliser la mission Bern fut une opération politique de communication exemplaire. Maniant habilement le verbe entre éloge et critique, les acteurs du patrimoine ont fait contre mauvaise fortune bon cœur.

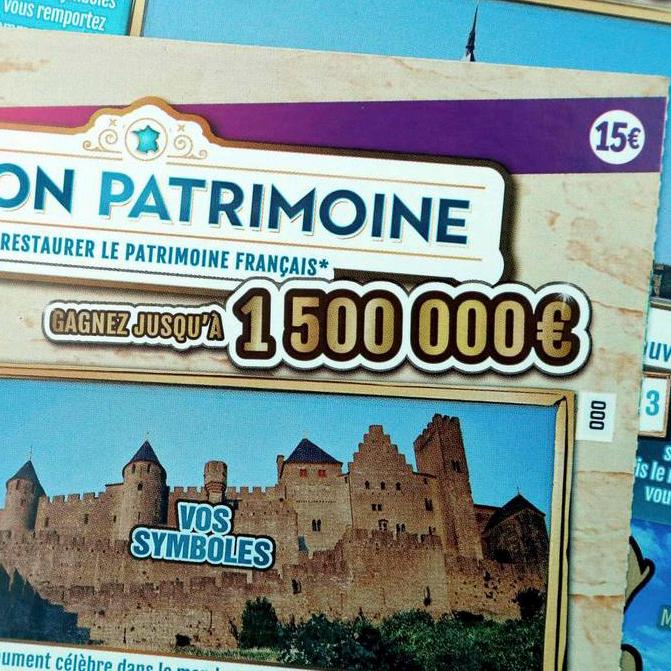

Ils sont venus. Ils sont tous là. Dès qu’ils ont entendu le cri d’Emmanuel Macron. Mais contrairement à la complainte de Charles Aznavour, ce n’est pas la Mamma qui va mourir là. C’est le patrimoine. Les cris d’alarme retentissent depuis des années : un quart des édifices protégés au titre des monuments historiques sont dans un état préoccupant, 5 % jugés en péril, et un parc d’édifices vernaculaires non protégés, en attente de restauration impossible à quantifier. Dans ces conditions, la cérémonie de lancement du «Loto patrimoine», à l’initiative du président de la République, le 31 mai à l’Élysée, avait donc des allures de grand-messe. «Quand on parle de patrimoine, on parle de l’identité de notre pays […]. De cette forme d’identité qui réconcilie, loin des débats qui ont beaucoup divisé le pays ces dernières années.» Le discours tant…

com.dsi.gazette.Article : 6417

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.