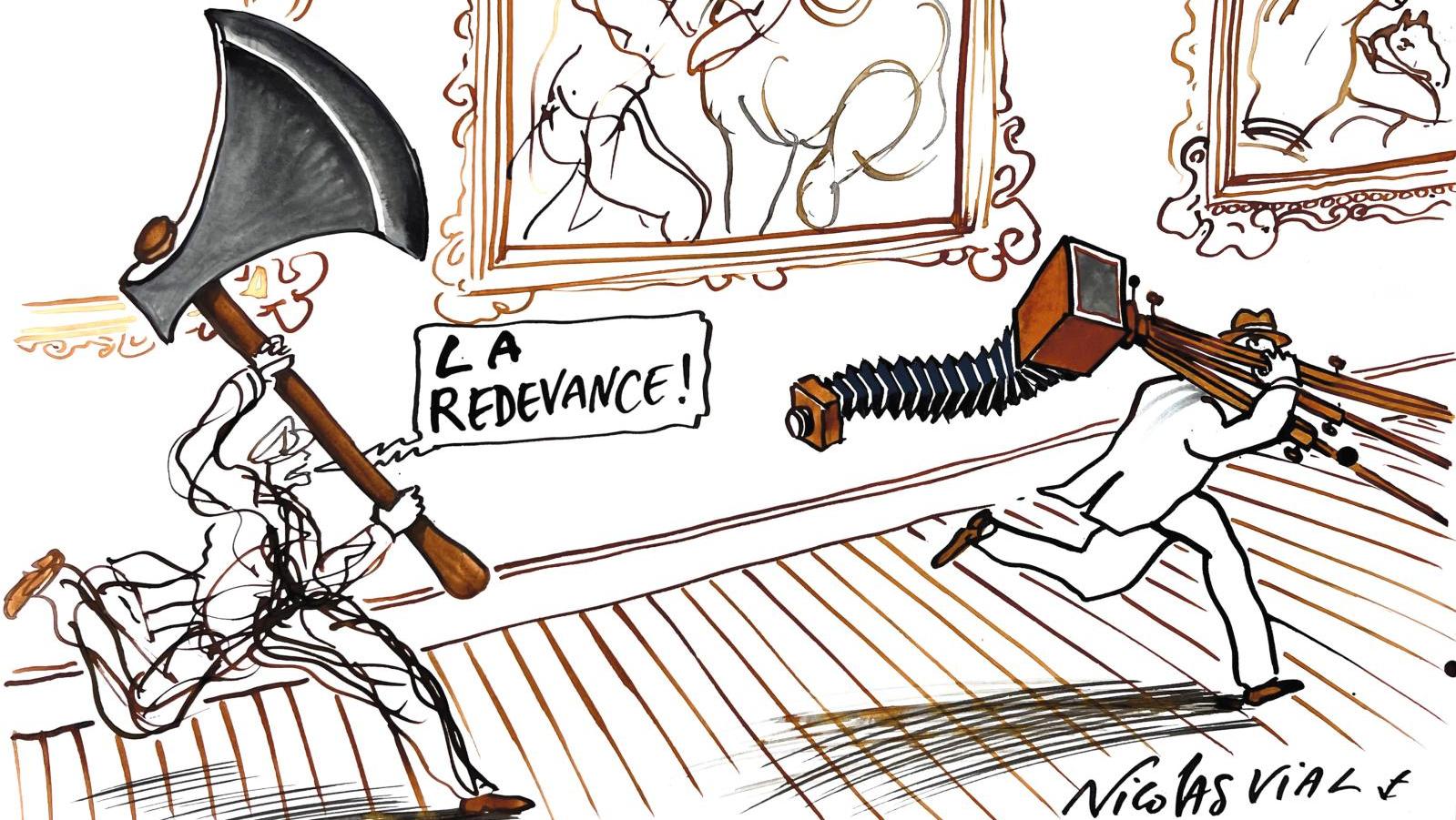

Le fait qu’une œuvre soit tombée dans le domaine public n’autorise pas automatiquement sa libre reproduction, musées et collectionneurs possédant des droits spécifiques.

La Galerie des Offices, le célèbre musée de Florence, a annoncé poursuivre Jean Paul Gaultier pour un «usage non autorisé de la Vénus de Botticelli». Le couturier a en effet utilisé le chef-d’œuvre pictural sur des vêtements, lesquels sont par ailleurs visibles sur son site et ses réseaux sociaux. Rappelons que les musées se servent de ce qui est appelé un «droit d’accès» pour monnayer le droit de reproduire leurs collections, y compris celles contenant des œuvres tombées dans le domaine public et qui ne sont donc plus protégées par un droit d’auteur. Le principe d’indépendance de la propriété incorporelle sur les œuvres d’art L’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un principe essentiel selon lequel «la propriété incorporelle […] est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code». Aux termes de cette disposition, l’exploitation d’une œuvre ne peut donc être confondue avec son support matériel. Cela signifie que…

com.dsi.gazette.Article : 41900

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.