Pablo Picasso, Kees van Dongen, Guillaume Apollinaire, Max Jacob… Les plus grands artistes et poètes du début du XXe siècle ont forgé la légende des ateliers du Bateau-Lavoir. Histoire d’un lieu incontournable de la vie montmartroise.

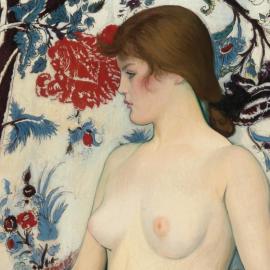

Le Bateau-Lavoir serait-il resté dans l’histoire si Picasso n’y avait pas dévoilé ses Demoiselles d’Avignon en 1907, et si Kees Van Dongen n’avait pas décliné, à Montmartre, sa palette fauve ? Rien n’est moins sûr. «Ce lieu légendaire ne doit sa réputation qu’à la renommée de ses occupants. À la fin des années 1960, Pierre Mac Orlan me décrivait le Bateau-Lavoir en parlant d’horreur, d’humiliation et de faim…», se souvient l’ancienne journaliste Jeanine Warnod, auteur de l’ouvrage de référence sur le sujet ( Le Bateau-Lavoir , 1975, Les Presses de la Connaissance). Considéré à juste titre comme le berceau des avant-gardes, l’endroit était en vérité une simple bâtisse en bois, divisée en une vingtaine d’ateliers sans confort, glacials en hiver et étouffants en été, avec un seul point d’eau. Au 13 de la rue Ravignan, le Bateau-Lavoir a vu défiler, entre 1900 et 1910, les principaux acteurs de la modernité, qu’ils soient peintres ou sculpteurs (Juan Gris, Constantin Brancusi, Amedeo Modigliani), écrivains ou poètes (Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Pierre Mac Orlan, Pierre Reverdy), marchands de tableaux (Ambroise Vollard, Daniel-Henry Kahnweiler) ou collectionneurs (Frank Haviland, Gertrude…

com.dsi.gazette.Article : 5817

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.