Le monde artistique ne demande qu’à grandir depuis la chute du dictateur Zine el-Abidine Ben Ali en 2011. Mais les seules perspectives sont celles initiées par le secteur privé et les artistes eux-mêmes.

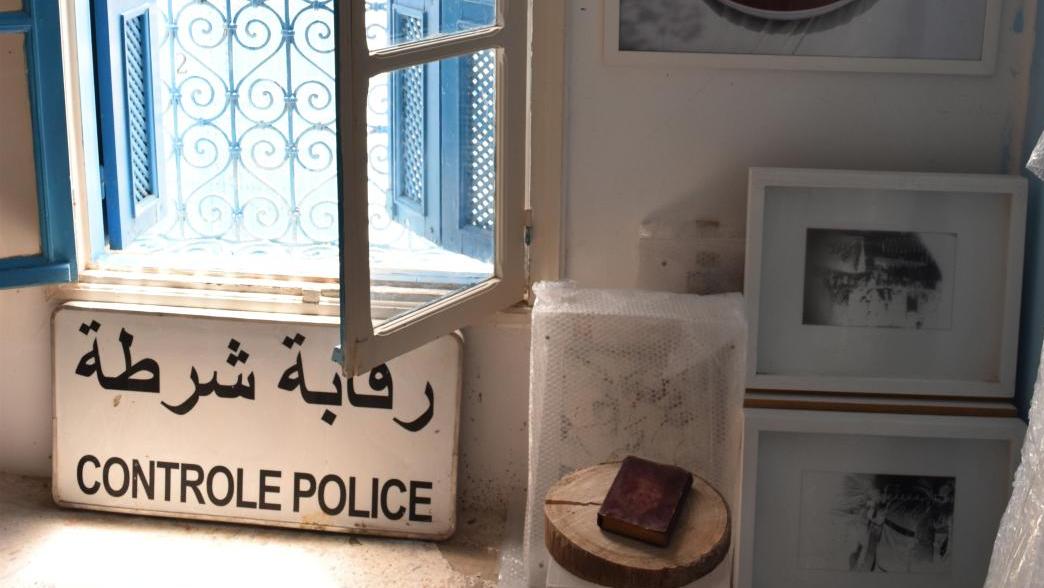

Vue de l’atelier de la photographe Héla Ammar, à Sidi Bou Saïd.

© Photo Stéphanie Pioda

Aucun musée d’art contemporain, pas de critiques d’art ni de commissaires d’exposition, absence de statut pour les artistes, peu de centres d’art et de collectionneurs : tout est encore à construire dans cette Tunisie qui concentre son énergie sur l’instauration d’une démocratie laïque. Les quelques galeries sont toujours condensées dans les quartiers huppés de Sidi Bou Saïd (A. Gorgi, Selma Feriani, Ghaya Gallery, le Violon bleu) ou de la Marsa (La Marsa), restant un débouché bien maigre pour «la plupart des artistes, qui ne peuvent pas vivre de leur art. Ils ont un deuxième job», rappelle Héla Ammar, elle-même photographe et par ailleurs juriste. «L’apport de la révolution a été de les rendre audibles à l’étranger et de modifier leur image», nous confiait déjà en 2013 Marc Monsallier, alors directeur de la galerie Talmart (Paris). Depuis 2011, le marché de l’art s’est peu structuré et certaines galeries maintiennent un rapport de force avec les artistes, qui ne peuvent faire jouer la concurrence. L’État demeure, lui, le grand absent du débat, incapable de construire une politique ambitieuse, avec un nouveau ministre de la Culture tous les ans en moyenne ! Cependant, le controversé Mohamed Zine El Abidine, nommé en août 2016, semble vouloir lancer la machine. Il déclarait à l’agence Tunis Afrique Presse en janvier dernier : «2017 sera…

com.dsi.gazette.Article : 8923

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.