Dans quelques jours, les coups de marteau récompenseront un ensemble de gardes de sabre des XVIIIe et XIXe siècles. D’une grande valeur esthétique, ces objets percés en leur milieu étaient destinés au passage de la lame. Focus sur un aspect de l’art japonais.

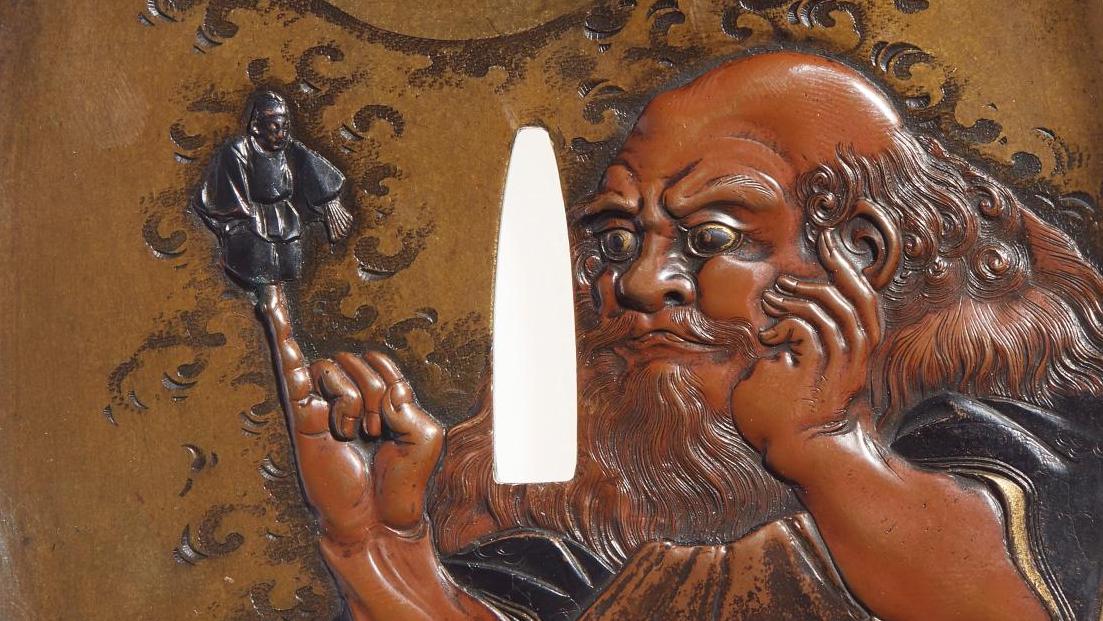

Le mois de février se déroulera-t-il sous le signe du Japon ? Peut-être bien… Une vente aux enchères et deux expositions, l’une au musée Guimet, l’autre au Palais de Tokyo, mettent en lumière un aspect particulier de l’art et de l’histoire du pays du Soleil-Levant : celui des armes et des armures. Sous le marteau, il s’agira d’une collection privée parisienne, constituée durant une quarantaine d’années en ventes publiques. Elle est consacrée aux tsuba, ces gardes de sabre de quelques centimètres de diamètre conçues pour protéger la main tenant le sabre et, en même temps, équilibrer la lame. Utilitaires, ces disques miniatures sont devenus au fil des siècles de véritables œuvres d’art. À la veille de fêter ses 80 printemps, notre collectionneur «Monsieur J.P.B.» a pris la décision de se séparer de ses objets, tous choisis pour le raffinement et l’originalité de leur décor.

Signé Toshimitsu, époque Meiji (1868-1912). Hakkaku gata en suaka et sentoku, décoré en taka zogan de shibuichi et cuivre doré d’un couple de hérons parmi les roseaux, h. 10,5 cm. Estimation : 1 200/1 500 €

Légendes et figures Cet ensemble de cent vingt pièces en bon état de conservation auxquelles s’ajoutent quelques menuki (petits ornements situés sous la tresse de poignée du sabre)…

com.dsi.gazette.Article : 4631

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.