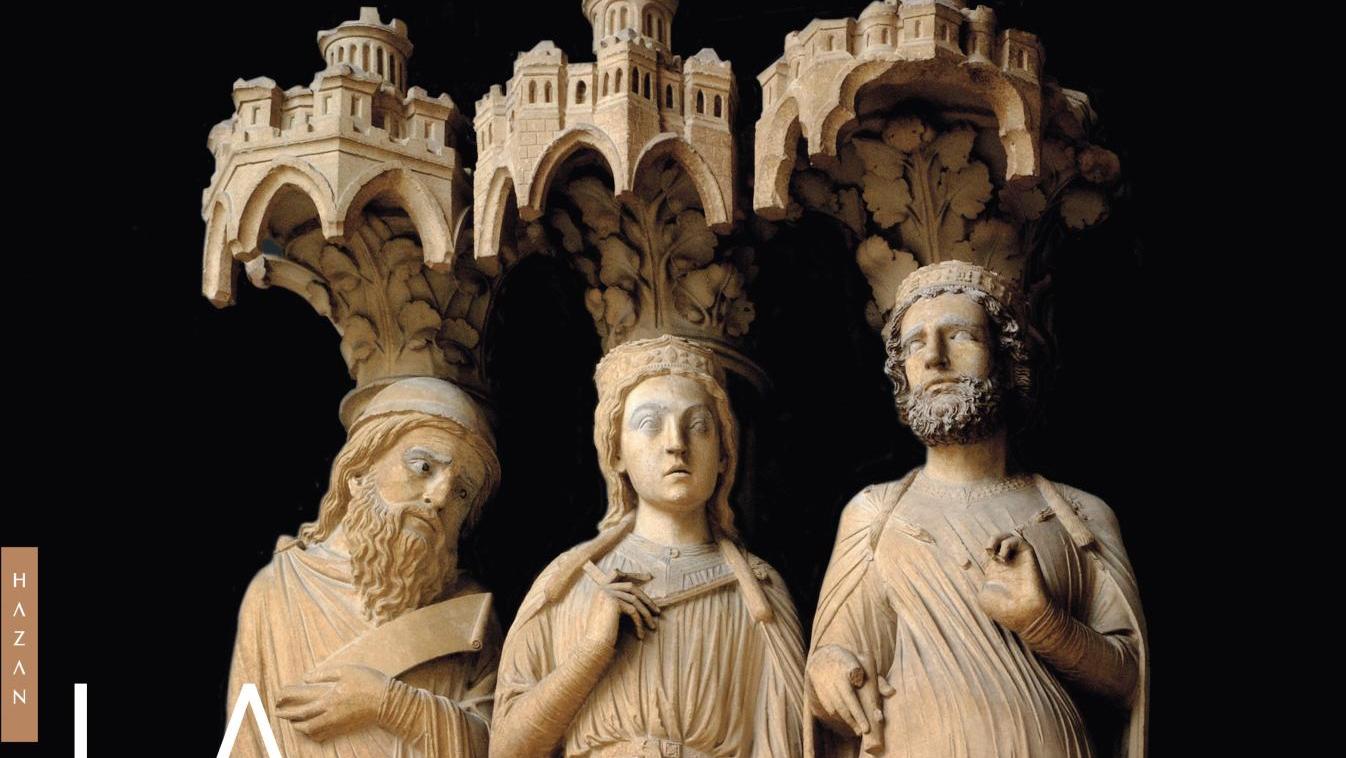

Chapeau bas ! Pierre-Yves Le Pogam propose ici une somme scientifique très sérieuse et très accessible aux néophytes, ou presque. Le parti-pris du conservateur du département des Sculptures du Louvre est pluriel, comme le gothique qu’il veut nous faire aimer en montrant la profusion de ses matières, ses dimensions, ses...

Chapeau bas ! Pierre-Yves Le Pogam propose ici une somme scientifique très sérieuse et très accessible aux néophytes, ou presque. Le parti-pris du conservateur du département des Sculptures du Louvre est pluriel, comme le gothique qu’il veut nous faire aimer en montrant la profusion de ses matières, ses dimensions, ses dialectiques, et surtout sa polychromie.…

com.dsi.gazette.Article : 19168

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.