L’imposant édifice bâti à la fin du XIXe siècle par Émile Gaillard, à Paris, vient d’être restauré. Il abrite désormais Citéco, un ambitieux musée de l’Économie, où le numérique côtoie le néogothique, dans un insolite mélange des genres. Retour sur le destin d’un édifice hors normes.

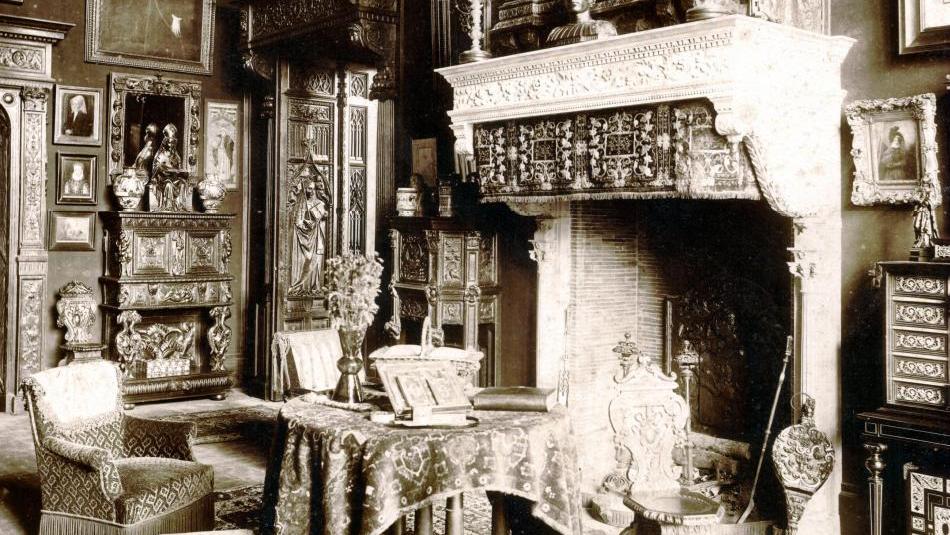

Heureusement, Paris abonde encore en folies architecturales souvent nées dans l’esprit d’un homme cultivé et fortuné qui sut trouver dans un architecte talentueux l’ alter ego capable de mettre en musique son rêve de pierre. Pour bâtir l’hôtel particulier qui abriterait sa remarquable collection de tapisseries des Flandres, porcelaines asiatiques, faïences italiennes ou hispano-mauresques, statues de marbres, coffres, tables et dressoirs de bois datant des XV e et XVI e siècles, le banquier Émile Gaillard (né en 1821) fit appel à Jules Février. À eux deux, ils allaient concevoir un majestueux bâtiment dans ce style néo-Renaissance très en vogue à la fin du XIX e siècle, qui, de surcroît, s’accorderait à merveille avec les collections du propriétaire. L’édifice devant revêtir de colossales proportions, c’est naturellement dans un quartier en pleine expansion que le duo décide de bâtir : la plaine Monceau, et plus particulièrement sur cette parcelle encore disponible au croisement des avenues de Villiers et Malesherbes aujourd’hui la place du général…

com.dsi.gazette.Article : 8998

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.