Son soutien aux opéras, concerts et ballets est connu de tous. Pour Pierre Bergé, ces passions sont la base de la vie même. Acte III aux enchères, sa bibliothèque poétique et musicale relève de l’intime.

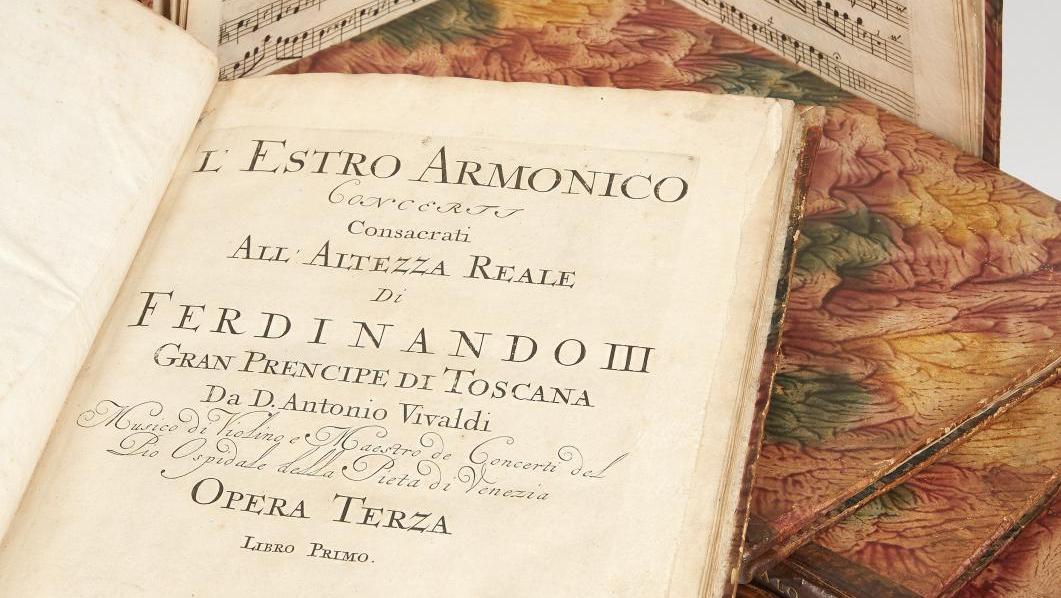

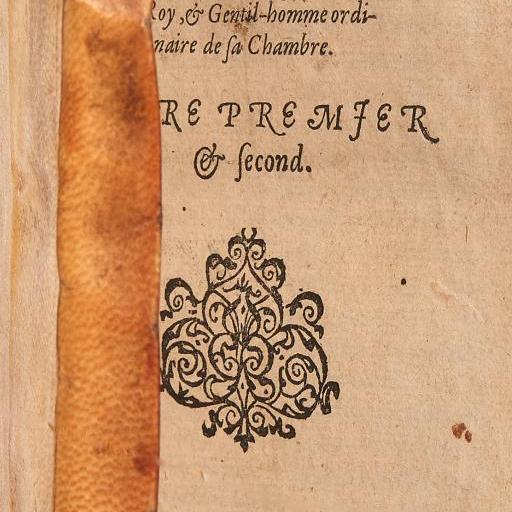

Dans sa préface au catalogue, Pierre Bergé confie : «Hésiode en comptait 9, Hegel ne dépassa pas 5. On parle des fameuses muses qui sont censées inspirer chaque forme d’art. Chez les Grecs la poésie côtoyait la musique qui, elle-même, se mêlait au chant et les 9 muses pouvaient tour à tour inspirer qui elles voulaient.» S’il est déjà ardu de parler de la poésie sans avoir l’air d’un Béotien se piquant de littérature, trouver des mots pour faire ressentir la musique semble impossible. Les couleurs, les sentiments ou l’harmonie prennent vie grâce aux compositeurs et aux interprètes. Chacun les entend à sa façon. Dans la bibliothèque musicale réunie par Pierre Bergé, on relève des morceaux de choix, connus de tous… ou presque. Roland de Lassus (vers 1532-1594) était de son vivant adulé, et ce dès son plus jeune âge : enfant de chœur, il enchantait par la beauté de sa voix. Après sa mue, il réussit à obtenir des postes importants à Rome, Venise, Munich et Dresde. Ce compositeur franco-flamand est connu pour ses madrigaux et ses chants, sacrés ou profanes. Plusieurs éditions posthumes ont paru, notamment à Paris chez les Ballard, une dynastie d’imprimeurs. En témoigne ici un album de trois recueils de musique profane pour ténor Meslanges de la musique d’Orlande de Lassus a III. V. VI. VIII. et dix parties (Paris, 1619), Continuation du Melange d’Orlande de Lassus à 3. 4. 5. 6. & 10 parties (1596) et Livre de chansons a cinc parties: avec deux dialogues: à huit (1599) estimé 15 000 € environ. Il est habillé d’une reliure royale en vélin doré avec semés de fleurs de lys, et, au dos, le chiffre de Louis XIII. Ronsard ne parlait-il pas du «plus que divin Orlande» ?

Roland de Lassus (1532-1594), [Chansons et madrigaux], album réunissant trois recueils de musique profane pour ténor, Paris 1619, 1596, 1599, un volume…

com.dsi.gazette.Article : 7815

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.