L’actualité cette année n’a de cesse de célébrer la Bretagne à travers ses peintres. À Vannes, Quimper, Pont-Aven, Concarneau et Le Faouët, nombreuses ont été les expositions qui l’ont choisie pour thème, jusqu’à Paris qui accueille actuellement au Grand Palais la rétrospective Paul Gauguin, fondateur de l’école de Pont-Aven....

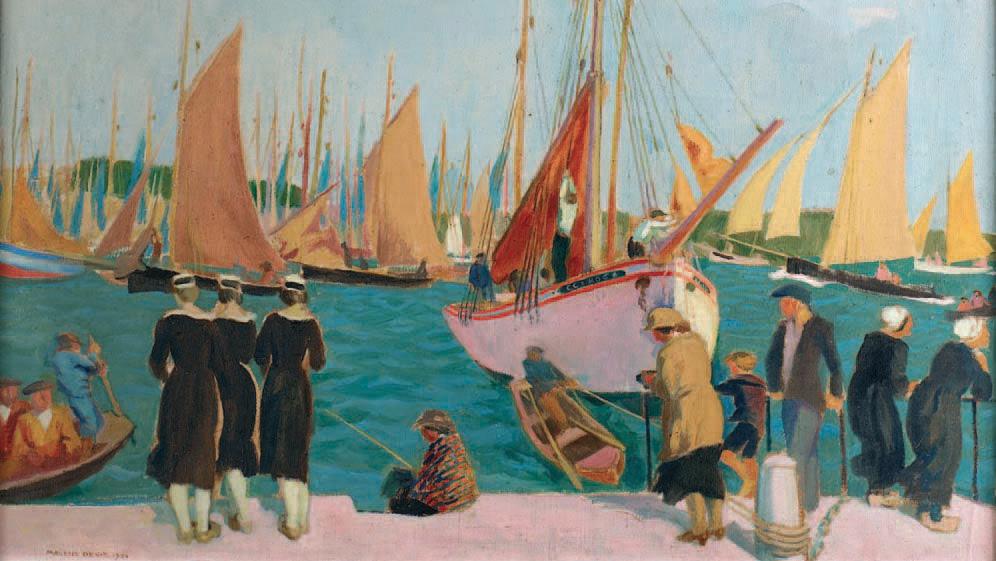

L’actualité cette année n’a de cesse de célébrer la Bretagne à travers ses peintres. À Vannes, Quimper, Pont-Aven, Concarneau et Le Faouët, nombreuses ont été les expositions qui l’ont choisie pour thème, jusqu’à Paris qui accueille actuellement au Grand Palais la rétrospective Paul Gauguin, fondateur de l’école de Pont-Aven. Les ventes publiques à leur manière aussi participent à la fête. Un Feu de joie de Gauguin adjugé 218 500 €, les Régates à Concarneau de Maurice Denis 66 000 euros, confirment la ferveur du public pour les artistes qui ont fait de la Bretagne le laboratoire de la peinture moderne. Ces ventes passées et celles à venir, comme la dispersion à Quimper le 29 novembre et à Brest, le 21 décembre d’un ensemble de peintures bretonnes, témoignent de l’engouement du marché de l’art pour ces écoles.

André Dauchez, Chemin en Bretagne, huile sur toile. L’Isle-Adam, 27/7/2003, Liladam Enchères SVV. 4 000 €

Lucien Victor Delpy (1898-1967), L’Entrée de la rade de Lorient, vue de Larmor-Plage. Huile sur toile, 75 x 92 cm. Douarnenez, 24/07/2003, Adjug’Art, Me Martin. 2 900 €

Henry Moret (1856-1913), Le Ramasseur de goémon, Glénans, 1904, huile sur toile signée en bas à droite. 37 x 52 cm. Paris, 21/10/2003, Arcturial. 36 100 €

Genèse d’un mythe Avant…

com.dsi.gazette.Article : 6310

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.