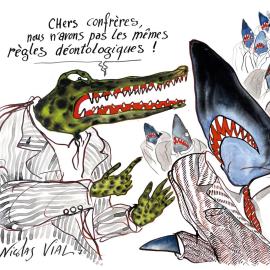

Avec la publication du nouveau code de déontologie du Comité professionnel des galeries d’art, son président, GEORGES-PHILIPPE VALLOIS revient sur les enjeux d’une profession en pleine mutation. Artistes, galeristes, quel avenir ?

Difficile de ne pas connaître sa galerie au 36, rue de Seine à Paris, qu’il a créée avec son épouse Nathalie il y a déjà vingt-six ans. Aujourd’hui, ce grand promoteur des nouveaux réalistes nous reçoit en tant que porte-parole du Comité professionnel des galeries d’art, dont il est président. Pourquoi un code de déontologie ? Nous voulions montrer que notre métier est régi par des règles, sans opacité. Il s’agissait, politiquement du moins, de détailler nos actions, leur contenu et leur rigueur. Le code est à la fois un registre des bonnes pratiques, mais aussi une énumération de celles-ci. Par ailleurs, il me paraît important sur le long terme, et c’est pour cela que nous avons traduit notre opuscule en anglais, d’essayer d’élaborer un code européen. À la prochaine assemblée de la Fédération européenne des galeries d’art, à Bâle, figure justement cette question. Un code commun permettrait notamment de sécuriser les pratiques entre galeries de différents pays. Parlez-nous de la genèse du projet. Le précédent code avait plus de vingt ans, il était nécessaire de l’harmoniser, de l’adapter aux évolutions de la profession. Les rédacteurs David Fleiss, Benoît Sapiro, Philippe Valentin,…

com.dsi.gazette.Article : 8966

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.