Qu’est-ce que le domaine public en matière de droits d’auteur ? Le principe de liberté et de gratuité d’exploitation, qu’il sous-tend, est-il absolu ? Mise au point.

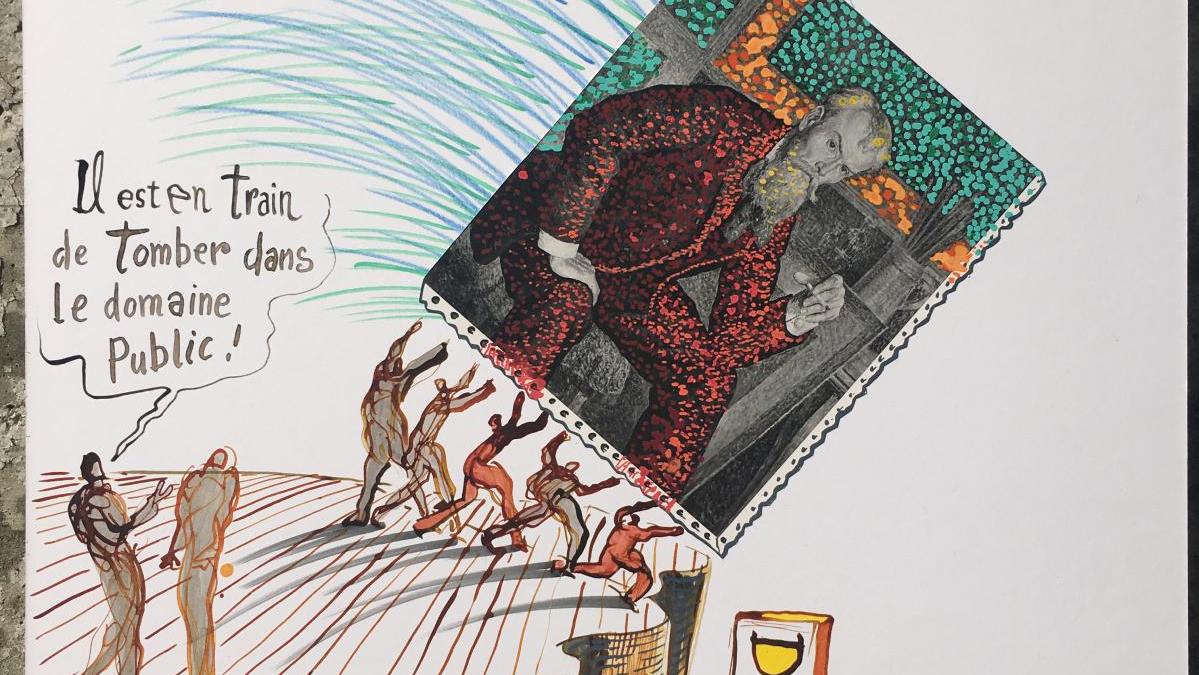

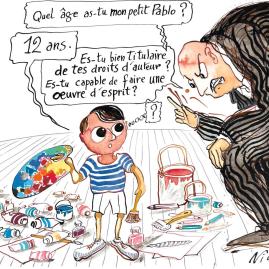

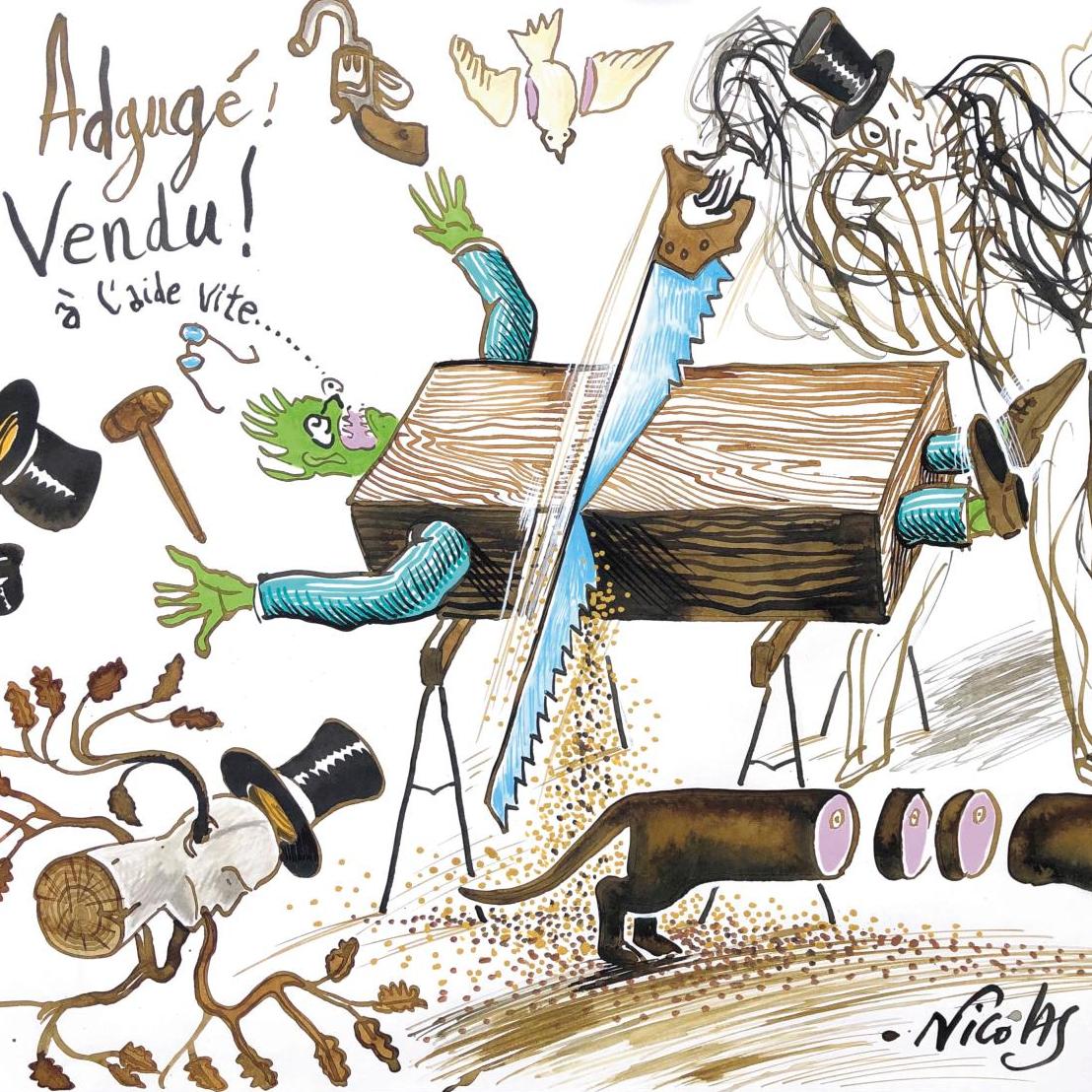

L’expression «domaine public» résonne comme une formule magique car généralement associée au principe de liberté et de gratuité d’exploitation d’une œuvre. On parle d’ailleurs d’œuvre «tombée» dans le domaine public, expression qui illustre bien le changement radical de statut subi par l’œuvre. L’apparente simplicité suscitée par l’appartenance d’une œuvre au domaine public du droit d’auteur est toutefois trompeuse. Ce régime doit en effet être manié avec précaution compte tenu, notamment, des subtilités du droit d’auteur et de la puissance du droit de propriété. Un artiste est titulaire sa vie durant d’un droit patrimonial lui conférant le droit exclusif d’autoriser l’exploitation de son œuvre et d’en négocier le prix. À son décès, ce droit patrimonial, qui peut constituer selon sa notoriété une source de revenus importante, est transmis à ses héritiers, qui vont pouvoir continuer à percevoir une rémunération au titre de l’exploitation de cette œuvre et ce, pendant une durée de soixante-dix années. Passé ce délai, ce droit s’éteint, c’est-à-dire que les héritiers de la première, voire seconde génération, ne pourront plus tirer profit de l’exploitation…

com.dsi.gazette.Article : 7236

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.