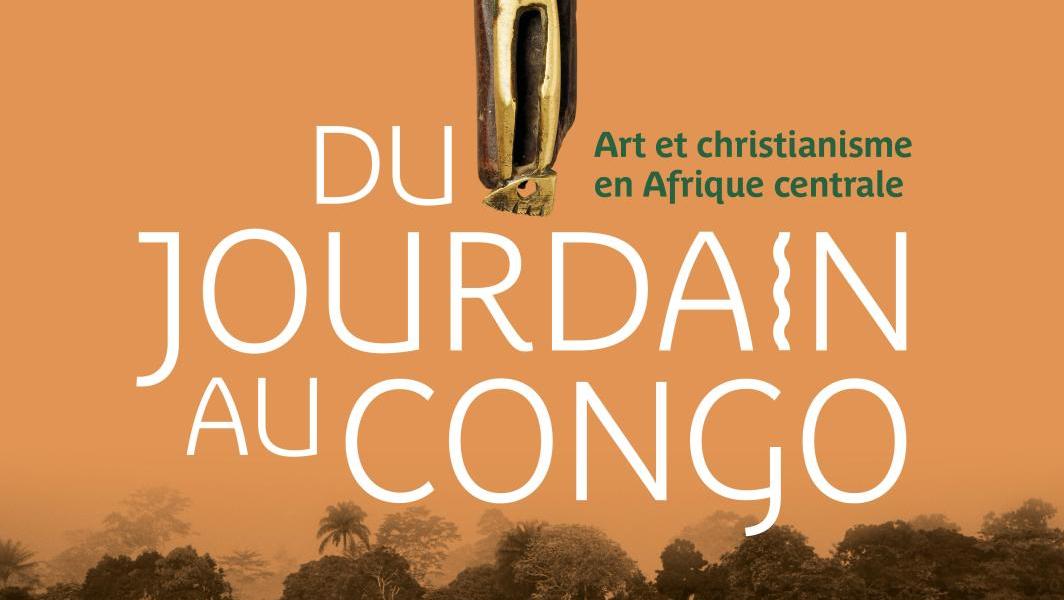

À travers une centaine d’objets, l’exposition du musée du quai Branly - Jacques Chirac parcourt cinq siècles de métissage de cultures, de l’Europe au royaume de kongo.

En 1482, le navigateur portugais Diogo Cão longe la côte occidentale de l’Afrique. Ainsi s’établit le premier contact des Européens avec le royaume de Kongo. La découverte de ce vaste territoire sera suivie par l’arrivée de missionnaires de différents ordres. Durant cinq siècles, la rencontre avec le christianisme a modifié pratiques et usages cultuels, suscité la création d’objets «hybrides», comme les définit Julien Volper, conservateur au Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren (Belgique) et commissaire de l’exposition du musée du quai Branly - Jacques Chirac. Issues pour beaucoup des collections de l’institution belge, une centaine de pièces sont aujourd’hui présentées à Paris : saints catholiques africanisants, curieux Christs féminins… «La conversion du royaume de Kongo fut remarquable», écrit dans le catalogue l’historien d’art John K. Thornton. Et pour cause : la christianisation s’est opérée «en dehors d’un contexte de conquête», avec le soutien des souverains locaux. «Les raisons tiennent autant de la conviction que du calcul politique», estime Julien Volper. Moins de dix ans après le débarquement des Portugais,…

com.dsi.gazette.Article : 8725

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.