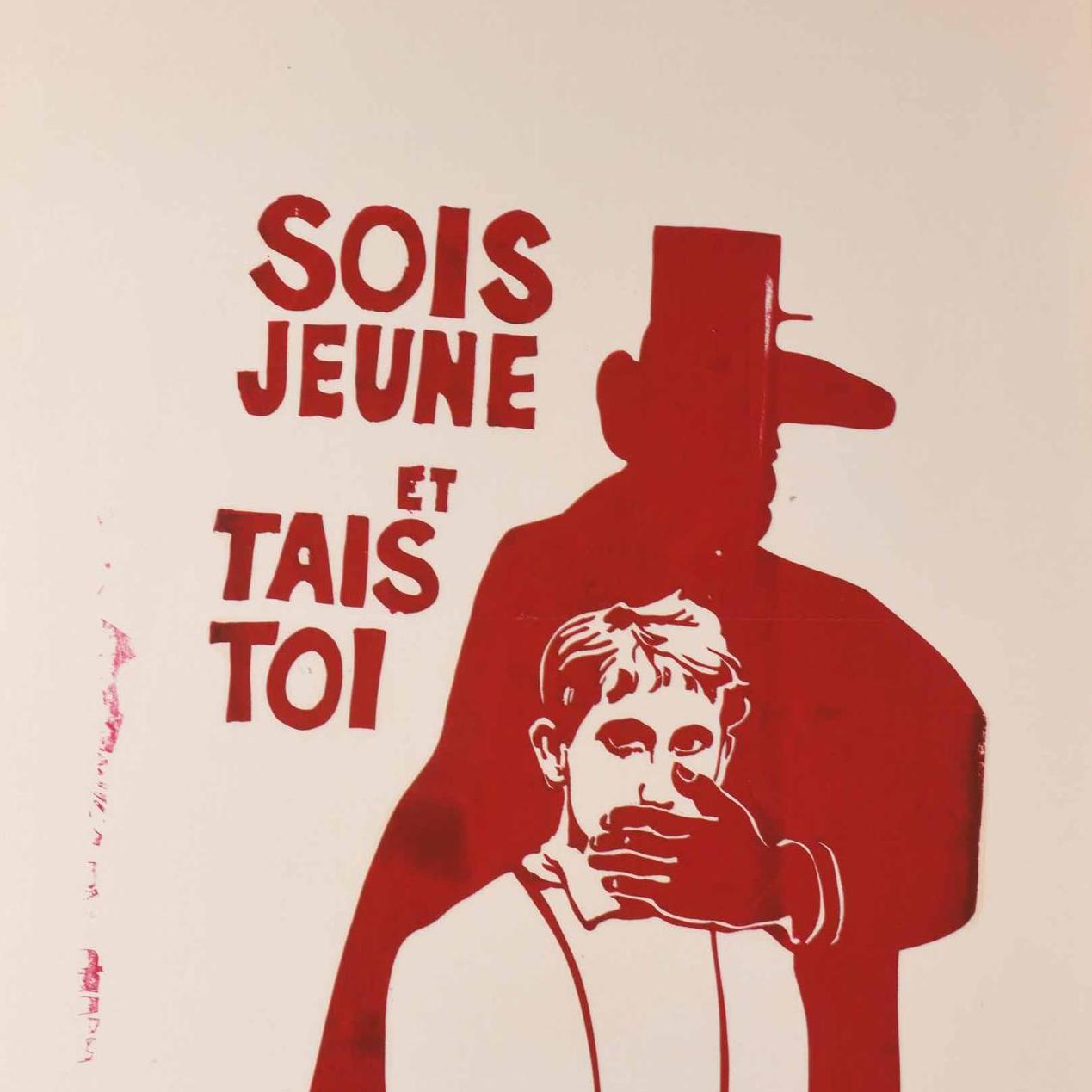

Les événements sont revisités aux enchères sous le prisme des photographies de Claude Dityvon et des placards des Ateliers populaires, en écho à l’actualité des expositions. Un double regard…

Le 3 mai est historiquement retenu pour dater officiellement le début des événements de Mai 68. Ce n’est donc pas un hasard si Ader a choisi ce jour anniversaire pour organiser son «Spécial Mai 68» consacré aux affiches (voir Gazette n° 17, page 13), ces fameux placards qui, à défaut d’avoir été jetés, ont déposé tant de pavés dans la mare des institutions officielles. D’autres maisons de ventes, à Drouot cette fois, s’apprêtent à suivre la même voie. S’il n’est pas question ici de revenir sur les événements en eux-mêmes, l’occasion est tentante de regarder comment l’Hôtel Drouot et La Gazette ont vécu cette période de troubles. Dans sa publication du 26 avril de cette année-là, l’hebdomadaire mentionne simplement que «les ventes seront un peu moins nombreuses cette semaine à l’Hôtel en raison de la fermeture du mercredi 1 er mai». Rien ne laisse entendre une quelconque autre raison… Et pour le vendredi 3, sont annoncés chez M es Ader et Picard, «des objets d’art et d’ameublement des XVIII e et XIX e siècles. Et parmi ceux-ci, signalons un ameublement de salon d’époque Empire […], ainsi que bon nombre de meubles du début du XIX e en placage d’acajou». Le même jour, «M es Rheims et Laurin attireront les amateurs d’Extrême-Orient». Le lecteur averti reconnaîtra dans ces quelques lignes le style inimitable de La Gazette ! Les pages suivantes sont remplies d’annonces de ventes pour la semaine à venir.

Mai 68, Paris : boulevard Saint-Michel , rue de la Huchette, 23 mai. Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier baryté ; au dos, légende manuscrite cachet de l’auteur et numéro de référence, texte manuscrit de Renaud. Estimation : 300/400 € © Claude Dityvon - Courtesy Millon

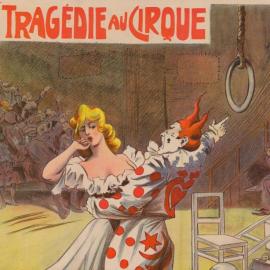

Pas de pavés Rien ne bouge non plus dans celle en date du 3 mai très précisément et le programme prévu est même plutôt dense : «de choix», écrit-on alors ! Il y a bien des affiches au menu du lundi 6, mais elles ont pour thématique le théâtre ou le cirque… Aucune allusion ne transparaît non plus dans la parution du 10 mai, qui prédit même une «excellente semaine en perspective à Drouot…

com.dsi.gazette.Article : 4089

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.