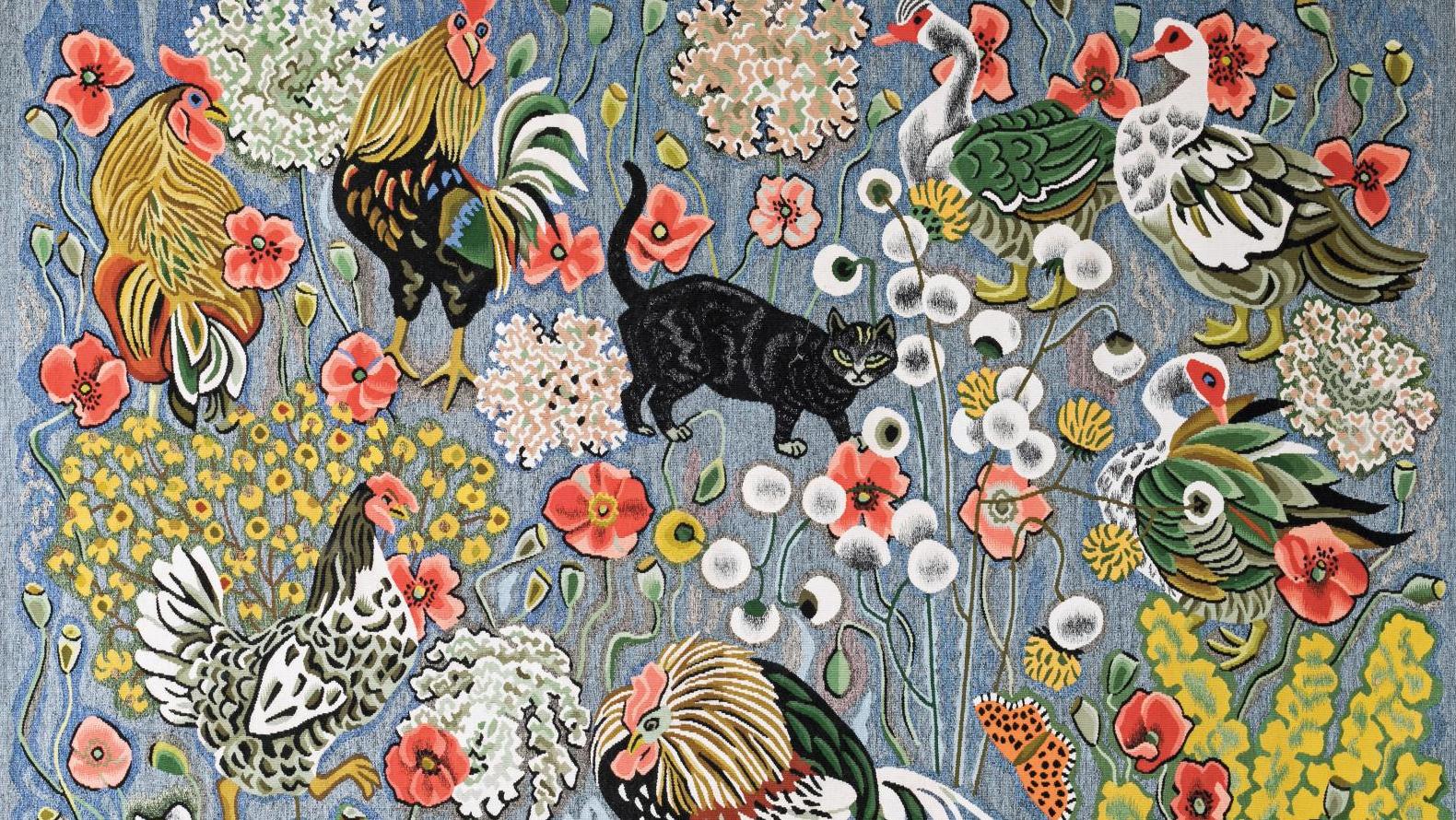

La surface de la tapisserie convient à l’expression de la démesure de la nature. Six siècles de création en attestent, fil après fil et dans une profusion très réjouissante !

L’histoire de la verdure rejoint celle de la tapisserie. Jamais l’une sans l’autre. Le réseau Trame(s), constitué de cinq établissements liés à l’art tissé, s’est formé pour mettre en scène un événement majeur, collectif et transversal : cinq expositions dans cinq lieux forts de ce patrimoine de l’humanité. L’ambition de ce projet incite à explorer la relation entre la tapisserie et l’un de ses thèmes fondamentaux, la nature, et de s’interroger sur cette présence quasi permanente du végétal, comme fond, comme décor ou les deux. D’autant que le vaste champ des enchères est régulièrement parsemé de ces parcelles colorées qui, tel un herbier géant, tissent des liens avec le vivant. Prêts à lever les yeux ?

Manufacture royale d’Aubusson, époque Louis XVI. Scène champêtre dans un jardin à la française , d’après un carton de Jean-Baptiste Huet, tapisserie en laine et soie, 210 x 360 cm. Paris, Drouot, 6 décembre 2017. Fraysse & Associés OVV. Adjugé : 17 851 €

Manufacture royale d’Aubusson, XVIII e siècle. Tapisserie verdure à décor de deux volatiles devant un étang, d’un arbre exotique et d’un château, bordure feuillagée, 264 x 408 cm. Paris, Drouot, 4 juin 2020. Maigret (Thierry de). Mme Floret. Adjugé : 6 380 €

Naissance des fleurs dans les choux Au commencement de ces paradis végétaux de laine sont les millefleurs – leur nom vient de la multitude des petites fleurs qui en parsèment le fond. Ces ouvrages médiévaux apparaissent quasi simultanément dans l’histoire de la tapisserie occidentale. Car si la technique est connue depuis l’Antiquité, ce n’est qu’à la fin du XIV e siècle qu’elle se développe en tant qu’art et devient pièce de décoration destinée aux grands de l’époque, princes et prélats. Si aujourd’hui les musées en accrochent à leurs cimaises – telle la magnifique Dame à la Licorne du musée de Cluny –, il est assez rare d’en trouver entières et en bon état sur le marché. En octobre 2011, chez Oger-Blanchet, un exemplaire de grandes dimensions (190 x 390 cm), exécuté dans les Flandres et présentant un décor central d’une grande couronne de laurier, encadrant deux angelots sur un fond bleu outremer parsemé de fleurs, était emporté…

com.dsi.gazette.Article : 26597

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.