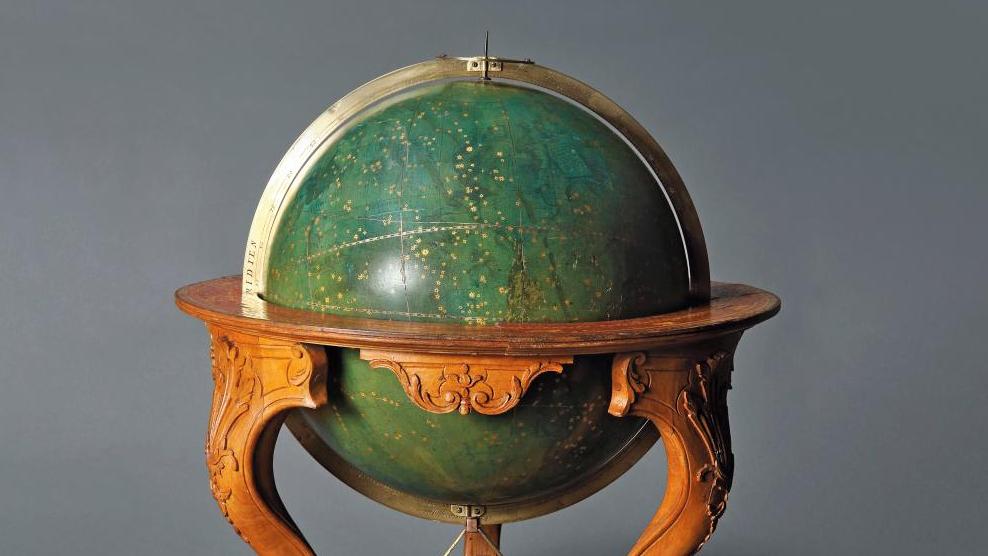

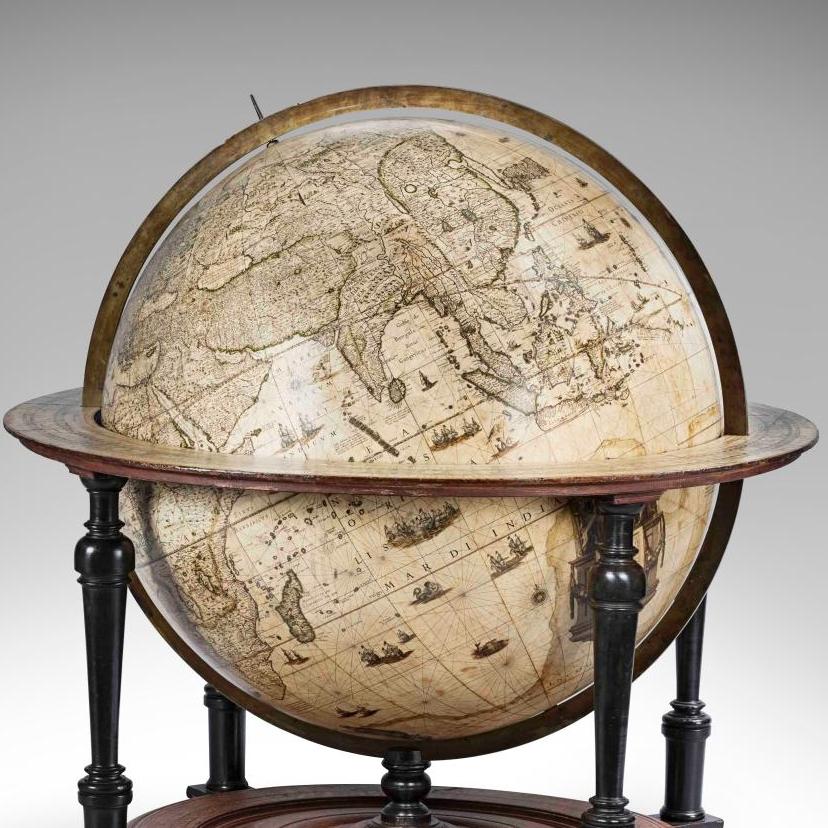

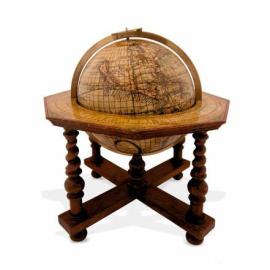

En interrogeant le ciel depuis plus de deux mille cinq cents ans, la science a donné naissance aux globes et aux sphères, instruments de perfection réunis dans une exposition à la BnF.

La Terre est ronde, c’est aujour-d’hui une évidence. Cette exposition, à la fois scientifique, historique et esthétique, rappelle cependant qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Riche d’ouvrages érudits, de gravures coloriées, de peintures anciennes et d’objets magnifiques, elle raconte comment des hommes de savoir, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, ont contribué à faire évoluer l’hypothèse d’un «monde en sphères». Les savants grecs sont les premiers à oser la formuler dès le VI…

com.dsi.gazette.Article : 7717

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.