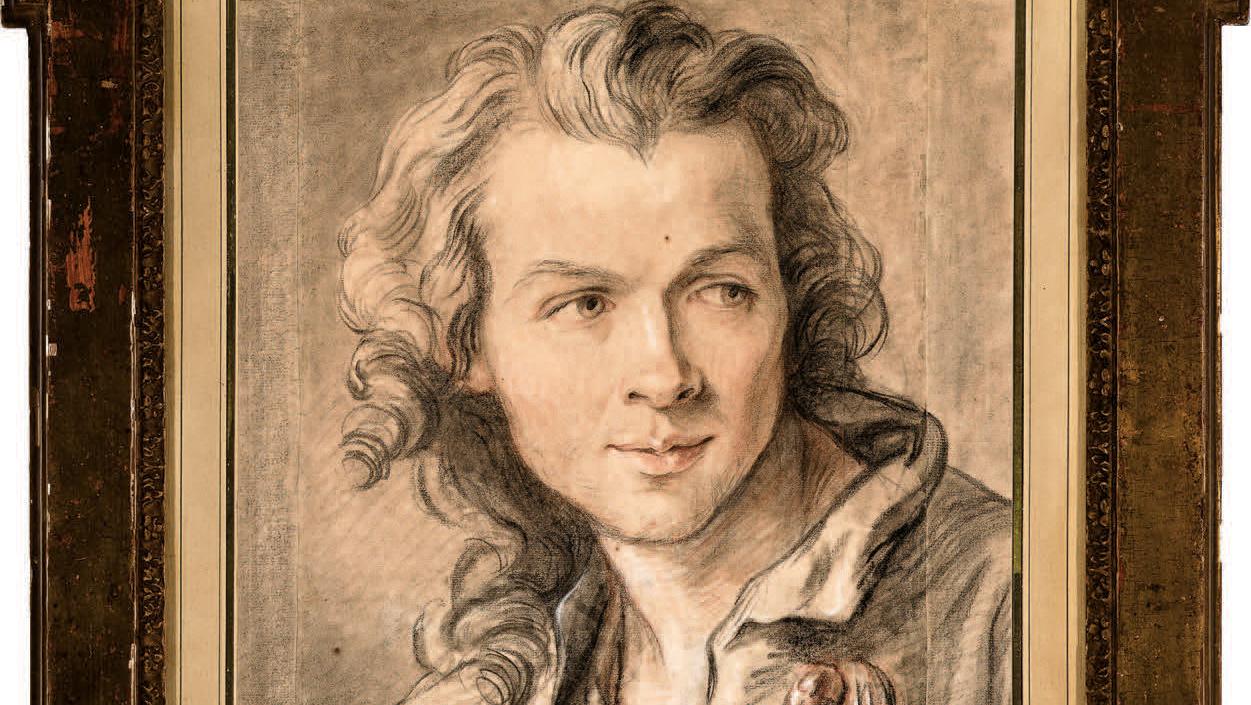

Un beau gosse du XVIIIe siècle ne laissera pas de marbre les amateurs, prochainement à Toulon. L’occasion, aussi, d’un retour sur une amitié artistique.

Dès la Renaissance, les portraitistes font des trois crayons leur technique favorite. La craie, la sanguine et la pierre noire leur permettent de jouer des effets de lumière ; grâce à une combinaison idéale, ils font admirablement transparaître le caractère profond du modèle. La technique s’épanouit au XVIIe, conférant une présence incroyable aux visages du Grand Siècle. À la suite de Coypel et de Watteau, Jean-Baptiste Lemoyne en use habilement pour ses études préparatoires et surtout dans ses portraits de contemporains, tracés d’un…

com.dsi.gazette.Article : 6819

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.