Tel le phénix, de face ou de profil, en creux ou en relief, intailles et camés traversent les époques pour toujours mieux renaître et graver leur empreinte.

Q uand vient la fin de l’Empire romain, intailles et camées prennent le chemin des tiroirs de l’histoire avant que le Gothique, discrètement, et surtout la Renaissance et le XVII e siècle – la première dans sa quête de l’Antiquité, le second dans celle de la grandeur classique – ne les remettent au goût du jour, puis que le XIX e ne s’en empare en tout éclectisme. Aujourd’hui, institutions et collectionneurs sont nombreux à les rechercher, et la présentation par le musée des Arts joailliers, jusqu’au 1 er octobre prochain, du rare ensemble réuni par Guy Ladrière offre une belle occasion de s’intéresser à leur profil qui ne peut laisser de pierre !

Nicola Morelli (1771-1838), médaillon de cou adapté en broche, orné d’un camée sur agate à deux couches représentant l’empereur Napoléon I er en buste de profil à l’antique, tête et cape entièrement pavées de diamants, monture en or jaune, époque premier Empire, 4,8 x 3,3 cm. Fontainebleau, 9 décembre 2018. Osenat OVV. M. Dey. Adjugé : 325 000 €

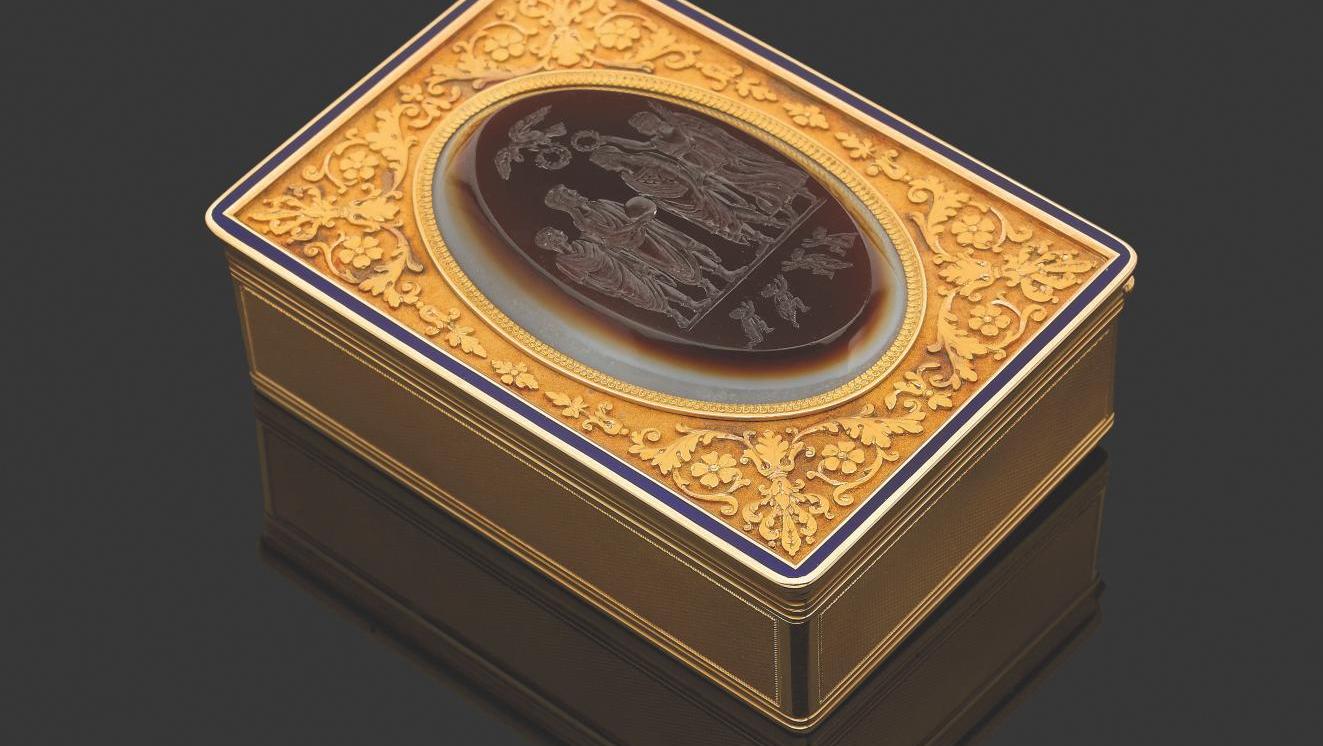

La gamme des matériaux Il est bien loin le temps où le mot « camée » désignait cette broche au charme, il faut bien le dire, un peu suranné que nos grands-mères et vieilles tantes arboraient sur le revers de leur impeccable tailleur. Ces ornements étaient d’ailleurs le plus souvent en coquillage, un matériau plus tendre et surtout apparu tardivement. La glyptique désigne un art exigeant, celui de sculpter des ouvrages de petite taille dans des gemmes selon deux méthodes, l’intaille et le camée : si la première implique une gravure en creux dans la pierre, le second est en relief. Cornalines, jaspes, calcédoines, cristaux de roche, agates et mêmes pierres précieuses…

com.dsi.gazette.Article : 37046

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.