Prenez un marché d’initiés, des professionnels et pas plus d’une douzaine de grands collectionneurs au monde... avec beaucoup d’argent !

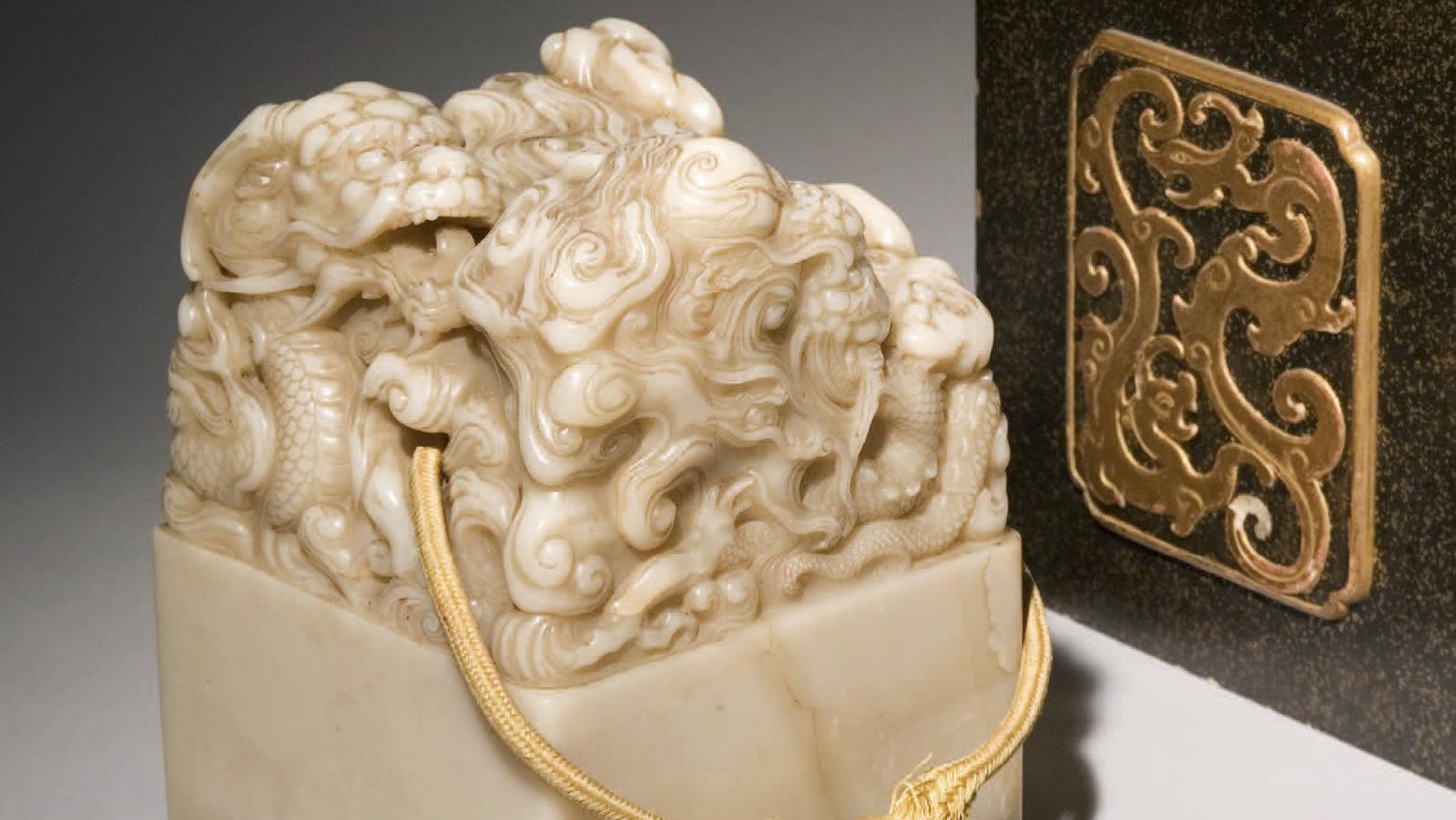

Il faut le dire : le genre qui s’exprimait, il y a dix ans, en milliers de francs, parle maintenant en millions d’euros. N’ayant rien à envier au patrimoine occidental sur le plan de ses trésors et/ou de ses volumes de production, l’art d’Extrême-Orient fascine depuis toujours, au prisme de nombreuses spécialités : bronze, céramique, porcelaine, laque, sculpture, peinture, bijoux, textile, mobilier, estampe, calligraphie. Le tout, réparti en quatre familles : l’archéologie, le religieux, le classique et le décoratif. Vaste programme culturel, pluriethnique, voire universel. «Englobant abien le monde sinisé que le monde indianisé, ainsi qu’une partie de l’Islam installée aux confins de l’Asie, l’art d’Extrême-Orient constitue un gigantesque ensemble d’objets, datant du néolithique jusqu’à nos jours», témoigne Antoine Barrère, marchand à Paris. Autour de la Chine, on retrouve les arts du Tibet, du Japon et de la Corée. Autour de l’Inde, les courants hindouistes, mais aussi des formes musulmanes tout le long de l’Asie du Sud-Est, jusqu’en Indonésie et le centre de Java. En résumé, ces pays et régions limitrophes…

com.dsi.gazette.Article : 6594

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.