Du nouveau, Monsieur Cézanne ? Sa première rétrospective depuis une trentaine d’années, ouverte à la Tate Modern, n’apporte pas vraiment de réponse. Avec quatre-vingts œuvres, elle permet au visiteur d’aller au-delà des pommes et des montagnes, pour s’interroger sur la violence sexualisée de ses scènes parisiennes. Cézanne...

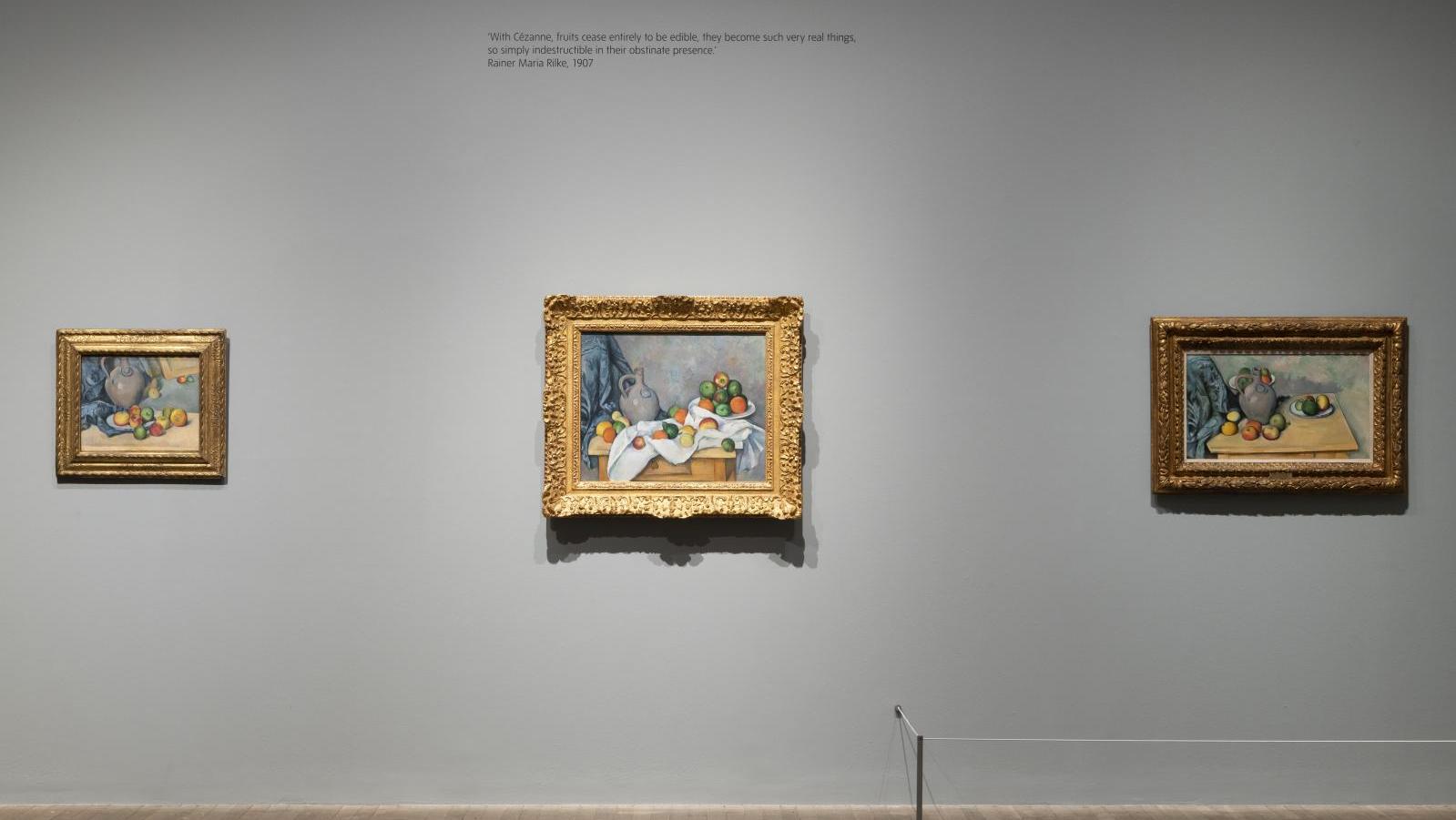

Du nouveau, Monsieur Cézanne ? Sa première rétrospective depuis une trentaine d’années, ouverte à la Tate Modern, n’apporte pas vraiment de réponse. Avec quatre-vingts œuvres, elle permet au visiteur d’aller au-delà des pommes et des montagnes, pour s’interroger sur la violence sexualisée de ses scènes parisiennes. Cézanne est encore enserré dans la vision d’un « artiste d’artistes », précurseur de l’art moderne par ses couleurs pures, son épaisse matière et ses jeux géométriques. Jean-Claude Lebensztejn parle d’une « personnalité artistique complexe, ayant fait l’objet de nombreuses études sans jamais se laisser…

com.dsi.gazette.Article : 42150

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.