Un récent rapport se penche sur l’épineuse question de l’application du droit d’auteur à l’intelligence artificielle, formulant des propositions qui pourraient s’appliquer a minima à l’échelle européenne.

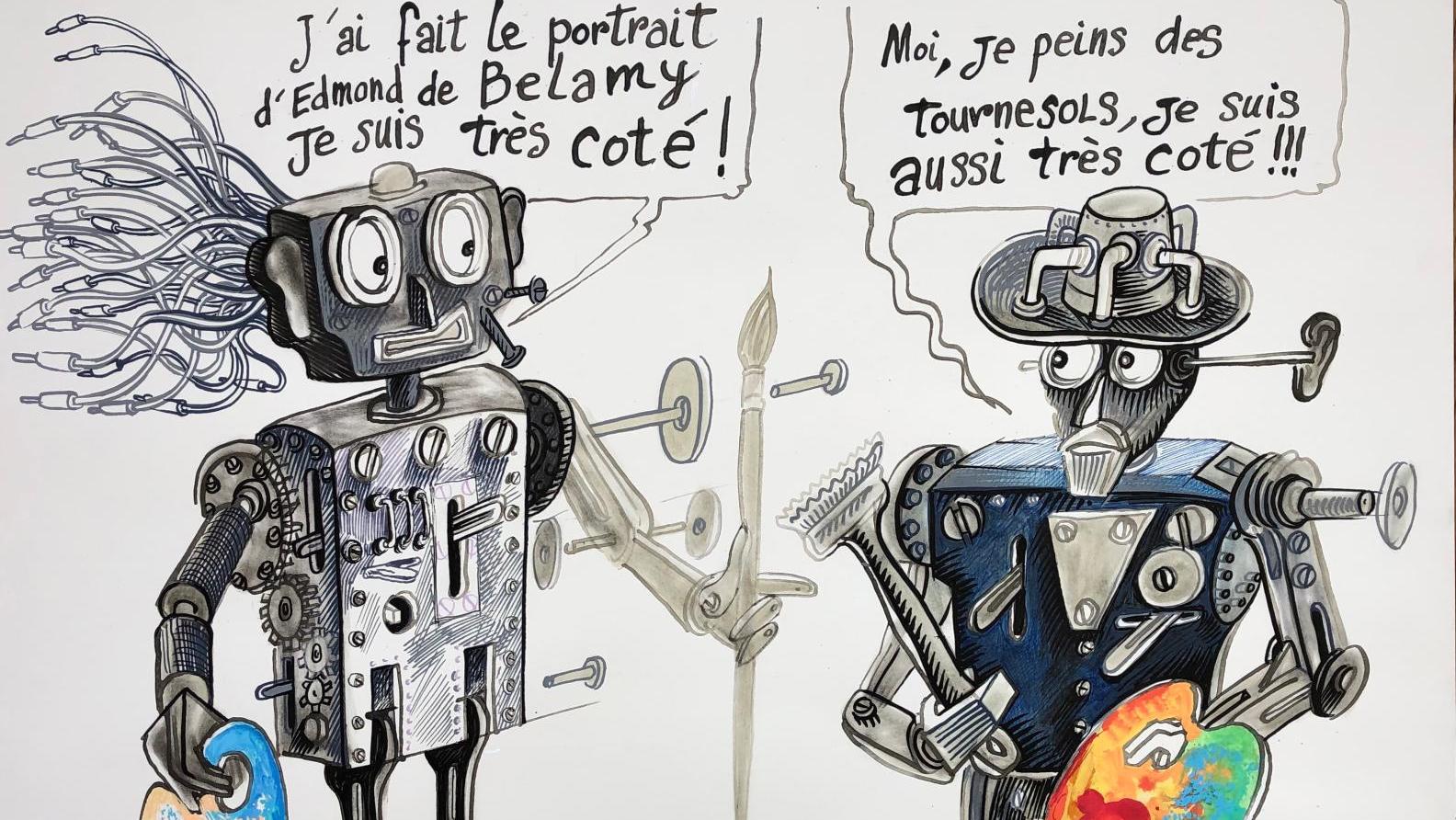

Un tableau créé par intelligence artificielle (IA) est-il une œuvre d’art ? Du point de vue du marché, les résultats obtenus par la vente, chez Christie’s, le 25 octobre 2008, du Portrait d’Edmond de Belamy, adjugé 432 500 $ (sur une estimation de 7 000/10 000 €) semblent le démontrer. Simple coup médiatique ou véritable démarche artistique ? Un an plus tard, la vente de la Baronne de Belamy , issue de la même série, a été vendue chez Sotheby’s pour un prix plus «raisonnable» : 25 000 $ (dans la fourchette de son estimation). Si le marché reste encore à construire, ces ventes auront eu le mérite de placer sous les projecteurs une œuvre produite par l’intelligence artificielle. C’est l’occasion d’aborder les questions juridiques suscitées par l’intervention de cette technologie dans la création artistique, à la lumière du récent rapport «Intelligence artificielle et culture», des professeures Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, déposé auprès du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 27 janvier 2020. Le Portrait d’Edmond de Belamy a été créé à partir de l’utilisation de GAN (Generative Adversarial…

com.dsi.gazette.Article : 17100

Cet article est réservé aux abonnés

Il vous reste 85% à lire.